La scoperta sorprendente di un lignaggio ancestrale nordafricano

Un team internazionale condotto da ricercatori dell’Università della Sapienza (Roma) e dal Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Lipsia, Germania) ha sequenziato i geni di due donne, vissute 7000 anni fa nell’Africa settentrionale, durante uno dei periodi in cui il Sahara era una lussureggiante savana e non la distesa desertica odierna.

Università Sapienza di Roma

Prima di tale lavoro, la convinzione prevalente tra gli studiosi era che la diffusione della pastorizia in questa regione fosse strettamente legata all’arrivo di popolazioni orientali, portatrici di nuove tecniche agricole e animali domesticati, e si aspettavano, dunque, che tali migrazioni avessero lasciato un’impronta genetica significativa nelle generazioni successive, fino ad una vera e propria sovrapposizione.

Le migrazioni e le interazioni culturali nella preistoria africana sono state più sfumate e complesse di quanto si riteneva.

In particolare ci si aspettava la mescolanza genetica rilevante nelle aree dove la pastorizia si diffuse per prima, come è il caso della popolazione che abitava nella zona del riparo roccioso di Takarkori, (nel sud-ovest della Libia), dove le evidenze archeologiche indicano che l’insediamento fu tra i primi a praticare l’allevamento di bestiame.

L’analisi genomica approfondita dei due degli individui scoperti nel riparo roccioso di Takarkori, ha invece parzialmente riscritto questa narrazione, offrendo un quadro più sfumato, dinamico e complesso delle migrazioni e delle interazioni culturali nella preistoria nordafricana. Non ci fu alcuna sostituzione genetica e quell’antica gente, pur in contatto con i migranti, apprese senza lasciarsi assorbire, né culturalmente, né geneticamente.

I resti delle due donne, chiamate TKH001 e TKH009, mummificate in modo naturale, hanno consentito l’estrazione e il sequenziamento del DNA antico. Questa fase dell’analisi è stata condotta con tecniche avanzate nei laboratori specializzati di Firenze e presso l’Istituto Max Planck.

Il risultato più sorprendente dello studio, guidato dall’antropologa evolutiva Nada Salem del Max Planck Institute, è stato l’identificazione di un lignaggio ancestrale nordafricano precedentemente sconosciuto.

Un lignaggio ancestrale nordafricano precedentemente sconosciuto.

Le due donne avevano un profilo genetico nettamente distinto, dunque non erano strettamente imparentate tra di loro. Avevano inoltre una presenza genetica di derivazione Neanderthal dieci volte inferiore a quella osservata nelle popolazioni che all’epoca vivevano fuori dall’Africa ma significativamente superiore a quella riscontrata nei genomi sub-sahariani moderni.

Questa caratteristica, corroborata dall’analisi del DNA mitocondriale, indica un livello importante di isolamento genetico e ci conferma anche che l’apporto di DNA neanderthaliano in Africa giunse attraverso i contatti e le migrazioni delle popolazioni orientali.

Ricordiamo che i Neanderthal, secondo l’ipotesi più accreditata attualmente da antropologi e genetisti, si svilupparono e diffusero in Europa e Asia, ma non in Africa, dove permaneva l’homo sapiens. Ad un certo punto i sapiens uscirono dall’Africa e si ibridarono con i Neanderthal e i Denisoniani. Successivi flussi migratori in senso inverso “portarono” tali contributi genetici in Africa, dove permangono presenti in misura nettamente inferiore.

La parentela con i cacciatori-raccoglitori del Marocco

Le due mummie hanno inoltre evidenziato affinità genetica con popolazioni di cacciatori-raccoglitori più antiche, che vivevano nella zona del Marocco fra i 15.000 ed i 50.000 anni fa, molto prima dell’arrivo dei pastori da oriente. Le evidenze archeologiche indicano che il popolo di Takarkori fu tra i primi a praticare la pastorizia, a differenze degli antenati marocchini. L’adozione di questa pratica senza un significativo scambio genetico è un aspetto particolarmente interessante, perché suggerisce che la popolazione del Takarkori apprese la pastorizia per scambio graduale.

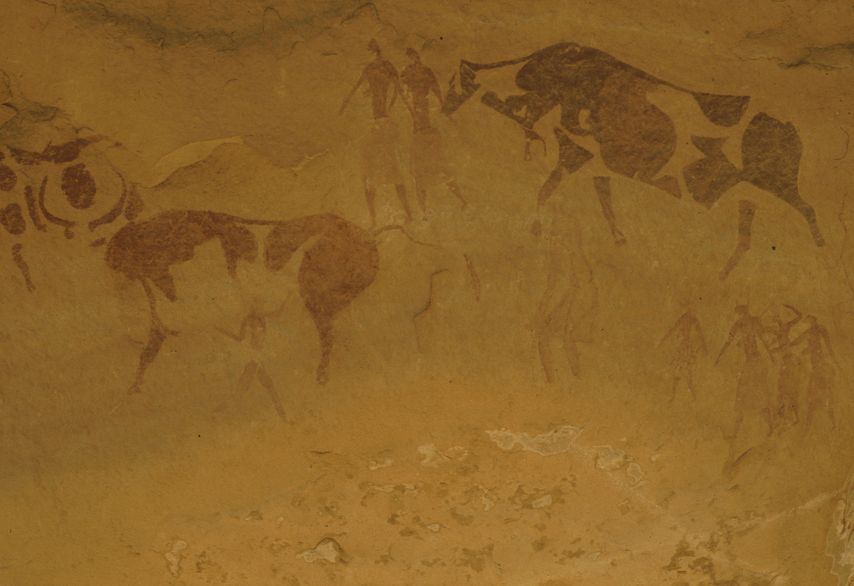

Foto: Fondazione Passaré

Il confronto con il genoma popolazioni moderne ha inoltre rivelato affinità genetica con i Fulani del Sahel, coerente con le prove archeologiche di un’espansione pastorale dal Sahara centrale. Questa espansione, probabilmente causata dalla desertificazione progressiva del Sahara, non implicò però una completa sostituzione della popolazione locale. La presenza umana nell’Africa settentrionale fu dunque stabile, sia prima che dopo il periodo umido africano.

Precedenti studi avevano suggerito di spiegare la differenza del genoma africano con con una mescolanza tra antenati Natufiani (cultura preagricola orientale) e un componente “sub-sahariano” non identificato. Un antenato comune alle popolazioni africane, ma non a quelle del resto del mondo. Questa ricerca dimostra che il componente “sub-sahariano” ignoto è in realtà un lignaggio nordafricano più ancestrale, precedentemente sconosciuto e preesistente alla diffusione della pastorizia.

L’analisi del sito archeologico di Takarkori offre ulteriori spunti: le 15 sepolture, prevalentemente di donne e bambini, suggeriscono l’esistenza di dinamiche sociali e pratiche di sepoltura specifiche, in una comunità che probabilmente aveva circa 1000 individui, non soggetti a forte consanguineità.

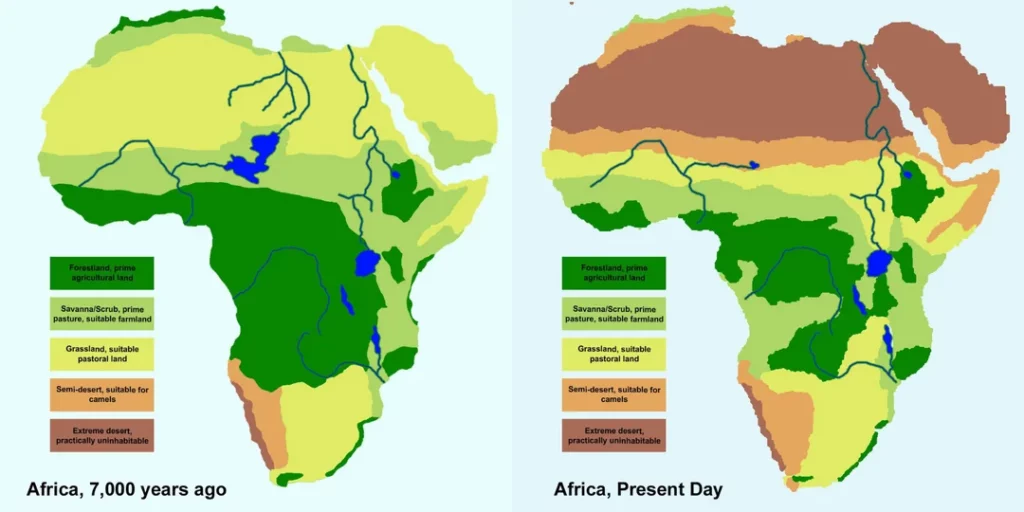

Il periodo umido africano

Il periodo umido africano è un’epoca compresa fra 14.600 e 5.500 anni fa in cui la parte settentrionale dell’Africa era umida e l’attuale deserto del Sahara era verde di alberi, vegetazione, fiumi e laghi. Si trattò di una fluttuazione climatica causata probabilmente dalla combinazione tra moto precessionale, inclinazione assiale e monsoni, che spostò di conseguenza la cintura tropicale delle piogge. Fu preceduto da numerosi altri periodi simili (ci sono indizi per annoverarne più di 200 e per ritenere che accada sistematicamente ogni 20.000 anni) a partire da 7-8 milioni di anni fa. Le evidenze raccolte da antichi depositi lacustri, campioni di polline e reperti archeologici confermano la presenza costante di attività umane, come la caccia, l’allevamento e la raccolta di risorse, in quella che oggi è una regione desertica.

Se ti è piaciuto questo articolo, leggi: Tra i nostri antenati c’è anche Dragon Man