L’Isola di Pasqua, o Rapa Nui, appartenente al Cile, è un minuscolo frammento di terra vulcanica incastonato nell’immensità dell’Oceano Pacifico, a oltre 3.700 chilometri dalle coste del Sud America e a più di 2.000 chilometri dall’isola polinesiana abitata più vicina. Questa isoletta insignificante di appena 162 kmq è uno dei luoghi più famosi del mondo in materia di misteri. Fu scoperta nel 1686, ma solo nel giorno di Pasqua del 1722, l’ammiraglio olandese Jacob Roggeveen, ebbe il coraggio di sfidare i bellicosi indigeni con un’esplorazione vera e propria.

Gli unici sopravvissuti al diluvio universale

La popolazione del luogo considerava l’isola come te pito te henua (l’ombelico del mondo) ed era convinta di essere tutto ciò che restava al mondo in termini di sopravvissuti e di terre emerse, dopo il diluvio e la distruzione universale.

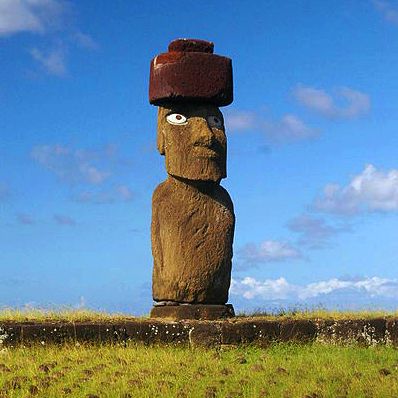

Il mistero dei mohai

Gli europei trovarono l’isola piena di gigantesche statue in pietra vulcanica, i mohai, considerati dagli indigeni del XVIII secolo con grande disprezzo. Ce ne erano centinaia e centinaia, e più della metà di essi si presentavano rovesciati a terra. Sembra che alcuni fossero stati gettati in mare, mentre quelli più grandi restavano incompiuti nelle cave, circondati dagli attrezzi usati per scolpirli. Altri avevano altezze variabili da 90 cm fino a 11 metri.

Tutti riproducevano quasi ossessivamente lo stesso modello, che originariamente era coronato da un copricapo rosso.

Degli scultori che, a quanto pare, abbandonarono in gran fretta il loro lavoro, non rimane alcuna traccia. Per quale motivo li realizzarono con tanta ossessività? E perché smisero repentinamente?

Il particolare che gli isolani disprezzavano tali sculture fa supporre che sia accaduto qualcosa di violento, nel passato, fra gli autori delle stesse e il resto degli abitanti, che non solo ha determinato la fine della loro realizzazione, ma anche l’espressione di vandalismo sulle opere. Un vandalismo persistente se è vero che nel tempo intercorso tra le prime visite degli europei nel XVIII secolo aumentò il numero dei mohai abbattuti. È più probabile, a parere di chi scrive, che furono i “visitatori” a procurare gli ulteriori danneggiamenti, magari nella speranza che sotto le grandi statue ci fosse qualche tesoro da depredare.

L’isola stessa è un mistero impenetrabile: come hanno fatto gli indigeni a raggiungere un luogo così lontano con strumenti di navigazione tanto primitivi? Il colore bianco della pelle e la barba degli abitanti originari è ancora più sconcertante, perché implica origini etniche geograficamente piuttosto distanti.

Come hanno fatto a raggiungere via mare un luogo così lontano e ad acquisire l’abilità necessaria per fabbricare statue di pietra dura di tale grandezza?

Alcuni studiosi, fra cui Thor Heyerdahl, ritengono che gli isolani siano il risultato di una mescolanza di civiltà nordiche, peruviane e polinesiane che, in qualche modo, avvalendosi di zattere, sopravvissero al lungo viaggio e approdarono sull’isola.

A questo punto, non riuscendo più a riparare le imbarcazioni a causa della mancanza di alberi sul luogo, vi si stabilirono. In una prima fase le conoscenze di cui erano portatori dai luoghi d’origine, consentirono la costruzione dei mohai, poi, debilitati dall’isolamento e dalla carenza di risorse sull’isola, regredirono, dimenticando anche il senso originario di quelle opere, fino a sviluppare avversione per le stesse e per ciò che avevano rappresentato (che magari era la speranza infranta di essere salvati).

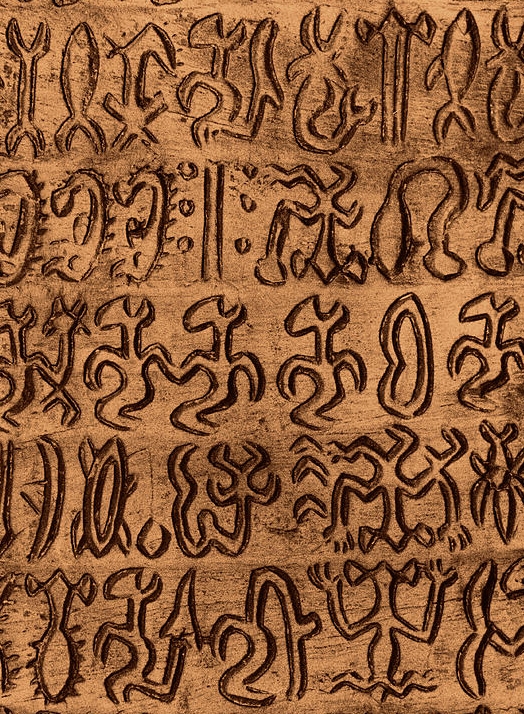

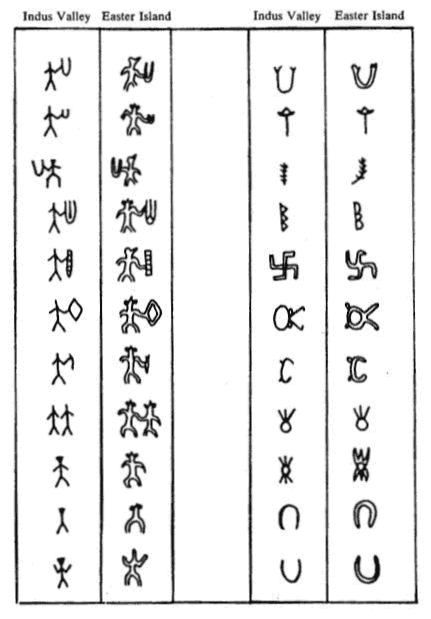

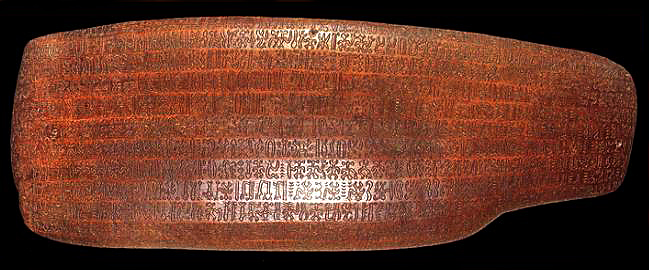

La narrazione ufficiale ha spesso usato Rapa Nui come un monito, ritenendo che i suoi abitanti, per eccessivo sfruttamento ambientale, avessero causato la propria rovina in un catastrofico “ecocidio”. Tuttavia, le recenti scoperte scientifiche, frutto di avanzate analisi genetiche, studi archeologici satellitari e datazioni al radiocarbonio, stanno radicalmente riscrivendo tale narrativa, rivelandone una sorprendente resilienza e complesse interazioni trans-Pacifiche. Resta ostinatamente indecifrata loro scrittura, il rongorongo, che si presenta con andamento bustrofedico inverso (procede in direzioni alternate ad ogni riga) e probabilmente rappresenta una delle poche invenzioni indipendenti di scrittura al mondo.

Sconcertante – anche se frettolosamente liquidata come coincidenza dalla narrativa ufficiale – è anche la somiglianza del rongorongo con la scrittura di Mohenjo-daro, nella lontanissima India, letteralmente dall’altra parte del mondo.

Il DNA smentisce il collasso ecologico

La teoria del collasso ecologico di Rapa Nui, resa celebre da autori come Jared Diamond, ipotizzava che gli antichi Rapanui avessero distrutto il proprio ecosistema deforestando l’isola per scopi agricoli e costruttivi, portando a carestie, guerre interne e a una drastica diminuzione della popolazione prima dell’arrivo degli europei. Questa visione dipingeva gli isolani come vittime della loro stessa miopia.

Tuttavia, un rivoluzionario studio genetico pubblicato su Nature nel settembre 2024, condotto da un team internazionale delle Università di Copenaghen e Losanna, ha smentito questa ipotesi. Analizzando i genomi di 15 individui Rapanui vissuti tra il 1670 e il 1950, i ricercatori si attendevano di trovare un repentino calo della diversità genetica (il cosiddetto “collo di bottiglia” che caratterizza le comunità isolate e ne precede e preannuncia il crollo demografico e l’estinzione), a conferma della teoria del collasso ecologico-demografico. Hanno invece riscontrato il contrario, nessun calo della diversità genetica tra il 1670 ed il 1950. Il che indica una popolazione stabile e in crescita costante fino al contatto con gli europei nel XVIII secolo. Questo risultato implica che il calo demografico, se mai vi fu, sia esso stato graduale o repentino, avvenne prima del 1670.

Grazie alla Palinologia (lo studio dei pollini fossili) sappiamo che l’isola a partire da circa 30.000 anni fa, era una rigogliosa foresta subtropicale, poi nel XV secolo avvenne una progressiva perdita di vegetazione. I motivi sono ignoti. Sappiamo che un certo contributo allo squilibrio dell’ecosistema fu opera del ratto polinesiano (Rattus exulans), che raggiunse l’isola presumibllmente sulle imbarcazioni dei navigatori polinesiani e si riprodusse in modo incontrollato, non avendo predatori. Sappiamo, infatti, che i topi mangiarono i semi, impedendone la germinazione. Ma gli abitanti si adattarono, sviluppando nuove strategie per sopravvivere con risorse limitate (anche mangiando i topi).

A rafforzare questa nuova prospettiva, una ricerca pubblicata su Science Advances (giugno 2024) ha rivalutato l’estensione dell’infrastruttura agricola dell’isola. Dylan S. Davis e colleghi hanno utilizzato immagini satellitari a onde corte infrarosse (SWIR) e tecniche di apprendimento automatico per stimare l’area effettivamente coperta dai “giardini di roccia” (lithic mulching), una pratica agricola fondamentale per la produttività del suolo vulcanico di Rapa Nui. I risultati indicano che l’estensione di questi giardini era notevolmente inferiore (circa un quinto) rispetto alle stime precedenti, su cui si basavano modelli che ipotizzavano una popolazione molto più numerosa (fino a 17.000 individui). Questa nuova stima dell’area coltivata supporta l’idea che l’isola potesse sostenere una popolazione più contenuta, in linea con le osservazioni dei primi visitatori europei nel XVIII secolo, che parlavano di circa 3.000 abitanti. Le prove archeologiche, che non hanno rilevato scheletri risalenti al XVII-XVIII secolo in quantità tali da suggerire una moria di massa, trovano ora maggiore coerenza con questi dati genetici e agricoli.

La connessione genetica tra Rapa Nui e le Americhe

Un altro dibattito di lunga data riguarda la possibilità di contatti tra i Polinesiani e le popolazioni indigene delle Americhe prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo. La presenza di piante come la patata dolce (originaria del Sud America) in Polinesia ha a lungo suggerito tali interazioni, ma le prove erano frammentarie.

Lo stesso studio di Nature del 2024 ha fornito prove genetiche decisive di questa connessione. I ricercatori hanno scoperto che circa il 10% del patrimonio genetico dei Rapanui pre-contatto europeo era di origine indigena americana. Ancora più significativo, la distribuzione di questo DNA suggerisce che la mescolanza avvenne tra il XIII e il XV secolo (1250-1430 CE), ovvero ben prima dell’arrivo degli europei sull’isola e nelle Americhe. Sebbene lo studio non specifichi dove sia avvenuto il contatto, ciò implica che gli antichi Rapanui non solo raggiunsero le Americhe, ma tornarono anche alla loro remota isola, portando con loro individui (e topi) dal continente americano. Questa straordinaria impresa di navigazione, compiuta senza l’ausilio di bussole o grandi imbarcazioni moderne, sottolinea le eccezionali capacità marittime dei Polinesiani.

È interessante notare come questa scoperta abbia ridefinito conclusioni precedenti. Uno studio pubblicato su Current Biology nel 2017 da Lars Fehren-Schmitz e colleghi, analizzando DNA antico da un numero più limitato di individui e con una copertura genomica inferiore, aveva inizialmente suggerito l’assenza di mescolanza nativo-americana significativa in individui pre- e post-contatto europeo, ipotizzando che l’ascendenza americana negli attuali Rapanui fosse dovuta a eventi più recenti, mediati dagli europei. Le nuove tecniche di sequenziamento genomico ad alta risoluzione e un numero maggiore di campioni nello studio di Nature hanno permesso di svelare una realtà più complessa e antica, dimostrando l’evoluzione e l’affinamento delle scoperte scientifiche.

Il mistero della scrittura Rongorongo

La scrittura Rongorongo, ancora indecifrata, è composta da glifi pittorici. Il suo significato e, soprattutto, la sua origine, rimangono tra i più grandi enigmi archeologici. Per decenni, gli studiosi hanno dibattuto se questa scrittura fosse un’invenzione indipendente dei Rapanui o se fosse stata influenzata dal contatto con gli europei (il Rongorongo fu descritto per la prima volta nel 1864, secoli dopo il primo contatto europeo del 1722).

Una ricerca pubblicata su Scientific Reports nel febbraio 2024, condotta dalla filologa Silvia Ferrara e dalla cronologa Sahra Talamo dell’Università di Bologna, ha fornito un indizio cruciale. Lo studio ha analizzato quattro tavolette Rongorongo conservate a Roma e una di queste è stata datata con sicurezza a legno abbattuto nel XV secolo (circa 1493-1509), quindi prima dell’arrivo degli europei. Sebbene la datazione riguardi quando è stato tagliato il legno e non quando sia stata eseguita l’incisione, e sebbene il campione sia limitato, il risultato è estremamente suggestivo.

L’impatto devastante del contatto europeo

Se la civiltà Rapanui non è “collassata” per autodistruzione, allora cosa ha causato il suo declino? Molto probabilmente la vera e definitiva tragedia demografica si verificò a seguito del contatto europeo a partire dal XVIII secolo. Come al solito, il contatto con gli imperi coloniali ha determinato il genocidio delle popolazioni indigene, direttamente o indirettamente.

La domenica di Pasqua del 1722, quando una flotta della Compagnia olandese delle Indie orientali, comandata da Jacob Roggeveen, giunse sull’isola, iniziò a interagire con i nativi e in pochi giorni ne uccise più di una dozzina. Quella e le successive “visite” europee introdussero una serie di malattie infettive (come il vaiolo, l’influenza e la sifilide), contro cui gli isolani non avevano difese immunitarie. Questo portò decessi e disordini sociali.

Fu la volta dei mercanti di schiavi cileni e peruviani, che tra il 1862 e il 1863, compirono incursioni sull’isola, deportando o uccidendo (se facevano resistenza) 1500 individui (circa un terzo della popolazione) come manodopera forzata nelle miniere di guano peruviane gestite dagli inglesi e nelle piantagioni del Perù. Quasi tutti morirono di stenti e malattie, inclusi i sacerdoti e l’ultimo Ariki (capo) capace di leggere il sistema di scrittura. A seguito delle pressioni internazionali fu deciso finalmente il rimpatrio degli schiavi ancora in vita, ma solo 15 di loro sopravvissero al viaggio e tornarono a casa portando il vaiolo e la tubercolosi. E la già ridotta popolazione fu ulteriormente decimata.

Eugène Eyraud, missionario cattolico, a Rapa Nui tra il 1864 e il 1868, ritenne molto importante battezzare tutti gli isolani. Riuscì ad assistere all’ultima cerimonia dell’uomo-uccello nel centro cerimoniale di Orongo: gli isolani attraversavano ogni anno a nuoto l’impetuoso tratto di oceano che divideva l’isola da un isolotto Motu Nui, dove il primo che raccoglieva un uovo deposto da starne che lì si posavano lo doveva portare dal gran sacerdote nell’isola: lui sarebbe stato poi onorato come una specie di divinità.

Poi vi fu il governo dispotico di un ex ufficiale francese Jean-Baptiste Dutrou-Bornier, che si impadronì dell’isola nel 1870 e trattò gli abitanti come schiavi. Vi spadroneggiò fino al suo assassinio da parte degli isolani, nel 1876. Un anno dopo la popolazione di Rapa Nui era di 111 individui, ormai del tutto dimentichi della loro storia e cultura.

E siccome al peggio non c’è mai fine, dopo l’annessione al Cile nel 1888, l’isola fu affittata dal governo a una serie di aziende private straniere, che ne fecero pascolo per pecore. I visitatori pensarono bene di prelevare reperti e perfino corpi degli antichi abitanti (che confluirono nei musei di storia naturale e nei dipartimenti universitari di antropologia di Oxford, Londra, Glasgow, Parigi, Bruxelles, Vienna, Washington D.C. e New York, ecc.). E “lasciarono” un’epidemia di lebbra agli isolani.

Gli isolani ottengono la cittadinanza cilena e il diritto al voto nel 1966. Dal 1984 l’isola è parco nazionale, gestito direttamente dai residenti.

Non potevano

Nel 2018 è stato avviato un programma di recupero del patrimonio degli antenati, mandando richieste a tutto il mondo di restituire reperti e resti umani.