Forse è vero che il nostro universo non è che uno fra tanti. Uno dei tanti già nati e già morti, come dice Penrose. Ma se così fosse, allora non ci è concesso conoscere la verità. Viviamo in un ciclo e, dentro al ciclo, ogni verità dura quanto un respiro.

La vita – come l’amore – ha bisogno di incertezza per esistere. Non può stare ferma nella verità. Deve sempre tendere a qualcosa che ancora non è.

Oggi, questo qualcosa è diventato l’attimo.

Non il futuro, non l’eterno: solo l’attimo. Lo sguardo. La connessione rapida. L’immagine che passa.

Le città corrono come zapping. Tutto sembra dire: «Fermati, attimo, sei bello!». Ma è un inganno. Un modo elegante per rifiutare il tempo, per fingere che il divenire non esista. È un’illusione erotica, come quella che un tempo veniva scolpita nei miti gnostici, dove la via in salita era identica a quella in discesa.

Eros e Thanatos – l’amore e la morte – non sono mai stati separati. Lo sapeva già Empedocle, e lo hanno ripetuto Freud e gli altri dopo di lui. L’amore più profondo è quello che rinuncia a se stesso. L’ascesi. L’attesa. La tensione trattenuta, come nella ritenzione del seme o nelle filosofie tantriche.

Non serve leggere gli articoli sul sesso o ascoltare le banalità dei talk show, bisognerebbe invece tornare ai miti. Ai poemi. A Flaubert, a Barthes, a Tristano e Isotta.

Lì l’amore è ancora qualcosa che si perde, non che si consuma.

Gli imperi, poi, hanno sempre cercato di irreggimentare il desiderio. Di metterlo in ordine, farlo obbedire.

Ma il desiderio è libero o non è. E la libertà – quella vera – non è mai stata uno stato permanente. È una fatica. Un rischio. Sempre a scapito di qualcosa.

In questo tempo confuso, non ha senso contrapporre l’Oriente e l’Occidente. Sono due facce dello stesso dilemma. E nel mondo che ci aspetta – una Cosmopoli senza centro – basterebbe forse ricominciare da Socrate. Dallo sguardo che interroga. Dal dialogo che spiazza. Dal confronto che non si chiude mai.

Sì, è vero: anche la democrazia ha le sue maschere. Tocqueville lo aveva visto: l’America ha due anime, una che fa soldi e una che cerca libertà. E Adorno, con la sua critica amara, non è stato sempre equo, ignorava i totalitarismi che lo retribuivano. Ma tutto questo ci serve. Serve per non diventare ciechi. Per non finire nel totalitarismo morbido, quello che non impone nulla ma seduce tutto.

La religione, oggi, non ci promette più paradisi. Nemmeno inferni. Solo un senso sfuggente, una dialettica continua fra luce e ombra.

Il Faust moderno non vende l’anima, la dimentica.

E il soggetto, al centro di tutto, è ormai un centro assente. Una mancanza.

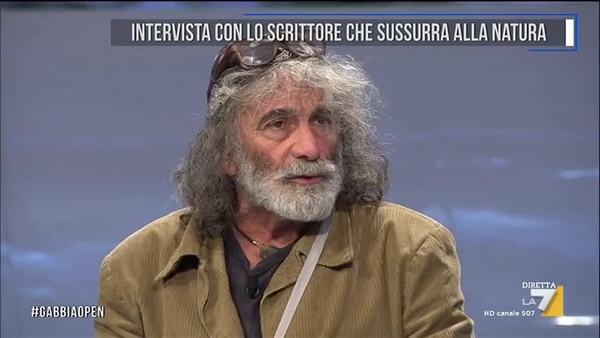

Accendiamo la TV, e ci troviamo davanti un presentatore che parla con uno scrittore boscaiolo. Uno che imita il canto degli uccelli.

Il pubblico ride, ma l’inquietudine resta.

La sensazione che si stia raschiando il fondo. Se almeno qualcuno avesse il coraggio di chiudere tutto e restare in silenzio…

C’è chi cerca ancora risposte nello Dzogchen, nel tantra, nei testi antichi dove luce e buio si mescolano come in un sogno.

L’Oriente e l’Occidente non si oppongono. Si cercano. Si completano.

Nelle notti del Nord, sotto un cielo bianco di neve e di aurora, forse qualcosa di antico ancora ci parla.

Ma noi, che facciamo? Continuiamo a cercare. Anche solo per scrivere un altro capitolo in questa storia senza conclusione.

Ezio Albrile