Ago, filo e marmellata

di Maria Grazia E. Roselli

-Stanotte ho dormito un, poco!

E visto che non è la prima volta, vorrei capire perché.

Quello che ho notato è che quando mi sveglio per spegnere il computer che ho sulla pancia…

[no, non ho la televisione, però pago la tangente, no, il pizzo, no, il canone!

–Non ha la televisione, ma ha un computer?

–Per forza mi serve per scrivere!

–Bhè allora ha un apparato idoneo per guardare la televisione e deve pagare il canone!

–allora posso chiedere il bonus bebè visto che ho l’apparato idoneo per farlo? (battuta troppo vecchia, mi ha attaccato il telefono)]

…se lo faccio prima delle 12 e 30 mi riaddormento, ma se lo faccio dopo l’una rimango sveglia per ore.

Sarà perché sconquasso il picco della Melatonina?

Chiediamolo a Georges Maestroni (e a chi se no?)

Georges J.M. Maestroni, Laureato in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Milano. Ricercatore all’Istituto di Idrobiologia di Verbania Pallanza, nel 1975 si trasferisce allo Schweizersches Medizinisches Forschungsinstitut di Davos, Svizzera dove inizia la sua carriera scientifica specializzandosi sul dialogo funzionale tra sistema nervoso e immunità e in particolare nello studio del ruolo della melatonina e del sistema nervoso simpatico nel sistema immune ed emopoietico. In seguito postdoc al Department of Chemical Immunology, Weizmann Institute for Science, Rehovot, Israel; poi ricercatore all’ Anatomisches Institute, University of Zürich, Switzerland, quindi dal 1984 al 2008, fondatore e direttore del Laboratorio di Patologia Sperimentale all’Istituto Cantonale di Patologia di Locarno, Svizzera. Attualmente affiliato al Center for Research in Medical Pharmacology, University of Insubria, Varese, Italia come consulente scientifico.

Toc toc!

–Ciao Georges!

-Ancora tu? [bhè in effetti ci sta, sono più di trent’anni che ogni volta che ho un problema in biologia, (un giorno sì e uno no), busso alla sua porta (e non è ancora arrivato a dirmi: non dovevamo vederci più? 🎵)]

–Georges, non è solo per me, ma per tutti quelli che, stanchi di passare una giornata (dopo l’altra,) come Alice nel paese delle meraviglie, perché la notte non hanno dormito, vorrebbero capirci qualcosa di più.

[anche Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) staccava il PC dopo l’una di notte]

-Facciamo così: prima diamo uno sguardo alle informazioni di base sulla pineale e la melatonina, poi potremo guardare e finalmente capire come agisce la melatonina nei campi specifici, non tutti naturalmente perché sono tantissimi.

–Mi sembra più che giusto

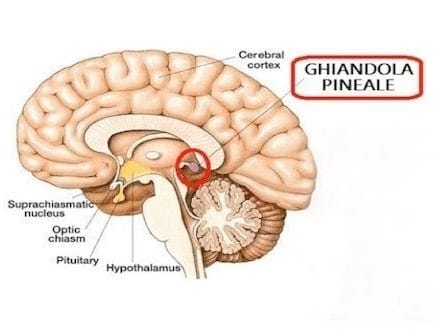

Anatomia e fisiologia della ghiandola pineale

La pineale è una ghiandola dalla forma simile ad una pigna da cui deriva il suo nome.

A livello embriologico la ghiandola Pineale o Epifisi, nasce da una invaginazione del tetto encefalico, in posizione caudale1 al terzo ventricolo.

La ghiandola Pineale ha un aspetto parenchimatoso2 ed è costituita da due tipi cellulari che conferiscono all’organo le sue caratteristiche strutturali e funzionali.

• Pinealociti (parenchima)

• Astrociti immaturi (stroma)

I Pinealociti derivano da cellule fotosensibili simili ai coni della retina.

Nei mammiferi, i pinealociti non sono direttamente fotosensibili e possiedono una struttura simile a quella neuronale o neuroendocrina.3

Dal punto di vista morfologico sembrano esistere diversi tipi di pinealociti, alcuni contengono materiali di consistenza più ialina, per questo motivo si definiscono: pinealociti scuri e pinealociti chiari.

L’esistenza di sinapsi, a bastoncino o a sfera, accentua poi il carattere neuronale dei pinealociti e la loro eterogeneità.

Le caratteristiche ultrastrutturali del pinealocita suggeriscono l’esistenza di diversi prodotti secretori e di complesse funzioni di collegamento cellulare, tuttavia la relazione struttura-funzione è solo parzialmente conosciuta.

L’Epifisi è innervata da fibre post-ganglioniche di natura simpatica4 e da fibre peptidergiche centrali.

Il significato funzionale dell’innervazione simpatica, è quello maggiormente conosciuto e studiato, ed è messo in relazione alla regolazione del metabolismo e secrezione di indoleamine,5 che costituisce la meglio conosciuta funzione neuroendocrina della ghiandola pineale.

-Il significato della innervazione peptidergica di origine centrale che passa per l’abenula e la commisura posteriore è invece ancora oscuro. 6

L’Epifisi funziona come un trasduttore 7 neuroendocrino, è in grado cioè di tradurre lo stimolo fotico nell’alternarsi luce/buio, del giorno e della notte, nel segnale biochimico del suo prodotto principale, la melatonina.

L’impulso nervoso procede poi fino al nucleo paraventricolare e, in seguito, raggiunge la colonna intermediolaterale della parte superiore del midollo spinale toracico per poi arrivare al ganglio cervicale superiore ed infine alla ghiandola pineale.

La luce esercita un’inibizione del tono, di questo tratto simpatico, mentre la sua assenza stimola il rilascio di NE, a livello della Epifisi, la quale agisce sui recettori β ed α1 adrenergici dei pinealociti che, attivando rispettivamente l’AMPciclico e la via della protein-chinasi C, risulta in una rapida sintesi dell’enzima N-acetil transferasi (NAT) che converte la serotonina o 5 idrossitriptamina, in acetil-serotonina e costituisce l’enzima limitante per la sintesi della melatonina. La N-acetilserotonina viene poi, infatti, convertita in melatonina (MLT) o N-acetil-5-metossitriptamina, da un secondo enzima: l’idrossi-orto-metil-tranferasi (HIOMT).

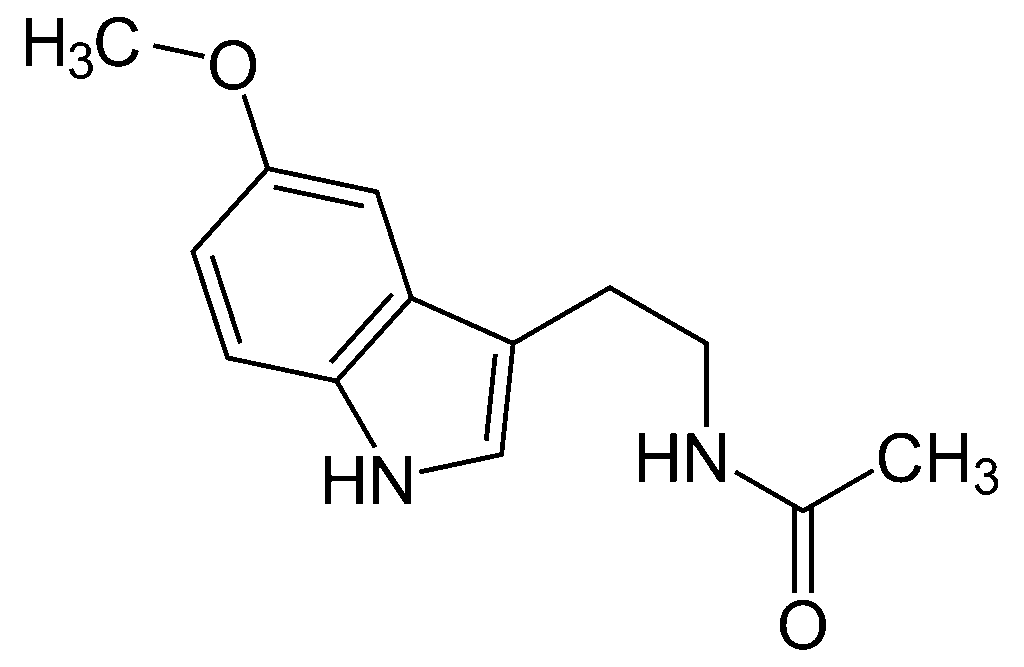

La Melatonina

– Perché la N-acetil-5-metossitriptamina è stata chiamata melatonina?

Il nome assegnatole derivava dal fatto che già nel 1917 MacCord e Allen avevano notato che l’estratto delle ghiandole pineali delle mucche schiariva la pelle delle rane.

Infatti inizialmente la melatonina venne scoperta come potente fattore pinealico, in grado di “sbiancare la pelle di rana” in contrapposizione con l’effetto dell’ormone ipofisario MSH, [ormone melanocito-stimolante], che invece la scuriva disperdendo i melanociti.

La “sostanza” della pineale invece raggruppava i melanociti avendo come effetto uno schiarimento della cute. In altre parole conferiva “tono” ai melanociti, da cui il nome: mela-tonina

Un po’ di bio-storia

Due miliardi e mezzo di anni fa il nostro mondo doveva apparire come un immenso deserto senza vita, avvolto in un’atmosfera mefitica senza ossigeno e bagnato da oceani verdastri. Eppure nonostante tanta desolazione la vita era già presente negli oceani sotto forma di microorganismi primordiali dal metabolismo anaerobico cioè che avviene in assenza di ossigeno.

Ma, come conseguenza delle numerose mutazioni casuali che avvenivano durante la loro riproduzione, ad un certo punto, apparvero forme di vita in grado di usare l’energia solare attraverso il processo della fotosintesi. Così, gradualmente, l’atmosfera della terra cominciò ad arricchirsi di ossigeno molecolare, un gas fino ad allora assente e che per questo fu letale per tutti gli esseri viventi (anaerobi). Fu così che, in quel tempo, avvenne una catastrofica estinzione di massa chiamata Catastrofe dell’ossigeno.

Alcuni batteri, sotto la pressione della crescente concentrazione di ossigeno nell’atmosfera, per adattarsi all’ambiente e sopravvivere, svilupparono la capacità di sintetizzare la melatonina che, essendo un potentissimo antiossidante, li proteggesse dall’azione tossica dell’ossigeno.

Viene spontaneo, perciò, dedurre che la prima “funzione biologica” della melatonina fosse quella di neutralizzare la tossicità causata dall’ossigeno.

Negli organismi superiori come i mammiferi, la melatonina viene sintetizzata e secreta soprattutto durante le ore di buio e quindi in maniera ritmica, circadiana.8 La melatonina plasmatica mostra infatti un picco di concentrazione durante le ore notturne.

I ritmi circadiani e la melatonina (Mel) ovvero il messaggero della notte

La rotazione del nostro pianeta su sé stesso genera l’alternarsi del giorno e della notte con un “ritmo” di 24 ore.

Un tale ritmo è definito ritmo circadiano dal latino: circa dies.

A questo ciclo si aggiungono poi quello del succedersi delle stagioni dovuto all’inclinazione di circa 23° dell’asse terrestre che passa per i poli e alla rotazione della terra attorno al sole, nonché le fasi del nostro satellite [la luna].

Una sinfonia di ritmi a cui tutti gli esseri viventi del nostro pianeta si sono dovuti adattare per sopravvivere.

Infatti, per fronteggiare efficacemente il variare ciclico delle condizioni ambientali l’evoluzione biologica ha favorito l’integrazione di tali ritmi in meccanismi fisiologici in grado di proteggere gli organismi.

Si sono venuti così a creare veri e propri orologi biologici sia a livello centrale nel cervello sia livello periferico nelle cellule dei tessuti.

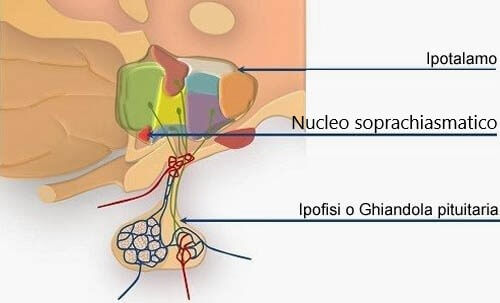

Nei mammiferi l’orologio biologico che governa tutti gli altri è situato alla base del cervello (ipotalamo) in una struttura nervosa chiamata nucleo soprachiasmatico.

Come tutti gli orologi anche il nucleo soprachiasmatico deve però essere sincronizzato con l’ambiente esterno per funzionare a dovere.

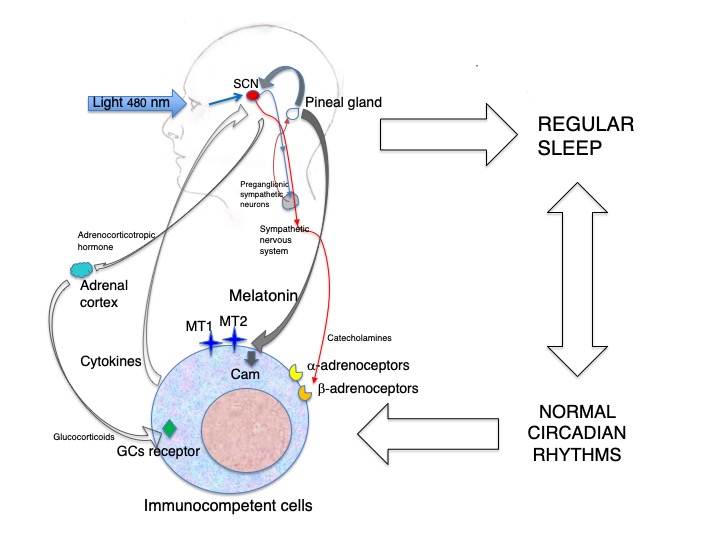

Il fattore ambientale più importante in grado di sincronizzare il nucleo soprachiasmatico è la luce, in particolare il tipo di luce che abbonda al mattino in una bella giornata di sole.

Si tratta della luce blu con una lunghezza d’onda attorno ai 480 nanometri.

Questo tipo di luce è quello che regola la produzione di melatonina (Mel) nella ghiandola pineale che come messaggero biochimico della notte sincronizza il nucleo soprachiasmatico e l’intero organismo con il ritmo circadiano del giorno e della notte..

Intanto cominciamo a dire che La Mel è una sostanza ubiquitaria e molto antica; (vedi capitolo bio-storia) è presente anche nei batteri e altri organismi unicellulari e nelle piante dove svolge essenzialmente il ruolo di sostanza antiossidante, funzione che ha conservato anche negli altri animali e nell’uomo in cui però l’evoluzione ha aggiunto anche molteplici altre funzioni.

Tra tutte le sostanze con proprietà antiossidanti come la vitamina C o la vitamina E la Mel è la più potente.

Questa funzione non viene però svolta dalla Mel circolante, quella prodotta durante la notte dalla ghiandola pineale, bensì all’interno di tutte le cellule dell’organismo dove la Mel è anche sintetizzata a concentrazioni molto maggiori di quelle circolanti nel sangue senza tuttavia poter essere secreta, quindi senza contribuire alla sua concentrazione ematica.

Questo pool di melatonina svolge un ruolo importante a livello delle centrali energetiche delle cellule cioè in quelle strutture subcellulari (organelli) chiamate mitocondri 9 risultando in un’azione protettiva generale.

Negli ultimi tempi si è visto che la Mel viene sintetizzata anche nell’organo più grande del corpo cioè la pelle e questo non fa altro che sottolineare la sua importanza come sostanza che aiuta l’organismo ad adattarsi all’ambiente esterno essendo ovviamente la pelle l’organo più esposto in questo senso.

Oggi si pensa che i primi batteri in grado di produrre la Mel, furono poi fagocitati da organismi eucarioti, formati cioè da cellule provviste di membrana e nucleo 10 nei quali poi durante l’evoluzione divennero mitocondri.

Il meccanismo che regola la sintesi della melatonina nella ghiandola pineale, è stato scoperto nei suoi dettagli solo negli anni 90 del secolo scorso. Precedentemente si pensava che tutti gli effetti della luce, compreso la costrizione pupillare e il ritmo circadiano della Mel, fosse mediato dai coni e bastoncelli cioè da quelle cellule sensibili alla luce che nella retina permettono la visione.

Fu solo l’avvento dell’ingegneria genetica che alla fine degli anni 90 permise a Russel Foster e colleghi di costruire topi senza coni e bastoncelli, topi praticamente ciechi ma che sorprendentemente mantenevano la sensibilità alla luce in termini di costrizione pupillare e regolazione del ritmo circadiano di Mel.

Un’osservazione analoga fu poi fatta in persone non vedenti tra le quali, una buona percentuale mantiene la sensibilità neuroendocrina alla luce in analogia con i topi geneticamente modificati.

Con l’avanzare degli studi si scoperse poi che la spiegazione sta nell’esistenza nella parte anteriore della retina di particolari cellule fotosensibili diverse dai coni e i bastoncelli che garantiscono la visione e che sono direttamente collegate con il nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo sito alla base del cervello, cioè con l’orologio biologico dei ritmi circadiani, e attraverso questo alla ghiandola pineale.

Infatti l’eccitazione di tali cellule segue un percorso nervoso specifico che scende fino al midollo spinale per risalire poi fino alla ghiandola pineale e non ha niente a vedere con quello che permette la visione.

Queste particolari cellule ganglionari della retina contengono un foto-pigmento chiamato melanopsina sensibile soprattutto alla lunghezza d’onda della luce blu.

Per cui in presenza di luce il segnale nervoso conseguente all’eccitazione della melanopsina raggiunge la ghiandola pineale e inibisce la sintesi di melatonina.

Di conseguenza durante il giorno la Mel viene prodotta solo in piccolissime quantità. In assenza di luce però le cose s’invertono, il segnale nervoso che raggiunge la ghiandola pineale determina il rilascio locale di un mediatore nervoso chiamato noradrenalina che avvia la sintesi di Mel e la sua secrezione nel sangue.

Ecco che allora si realizza quello che è il ritmo circadiano della Mel, che dipendendo dall’alternarsi luce e buio del giorno e della notte segue anche ovviamente un ritmo stagionale.11

Questa variazione è di vitale importanza negli animali a riproduzione stagionale.

In queste specie è infatti la variazione positiva o negativa, della produzione di melatonina connesso all’allungarsi o all’accorciarsi delle notti, che determina la fertilità ed il comportamento riproduttivo.

Per esempio, i cervi, che si riproducono durante l’autunno, ricevono il segnale per la riproduzione dall’aumento di melatonina, connesso con l’allungarsi delle notti, mentre per i roditori succede esattamente l’opposto: l’’aumento di melatonina connesso con l’allungarsi delle notti mette, per così dire, le gonadi a riposo e la sua diminuzione durante la primavera dà invece il segnale per la riproduzione.

Ovviamente, il periodo riproduttivo è sincronizzato, allo scopo di garantire la maggior probabilità di sopravvivenza della prole, nelle diverse specie.

È interessante qui notare che gli studi, che hanno chiarito il ruolo della ghiandola pineale e della melatonina nella riproduzione animale, sono scaturiti da alcune osservazioni cliniche. Nella prima metà di questo secolo, infatti, si considerava la ghiandola pineale umana un rudimento evolutivo senza funzione fisiologica.

Tuttavia, l’osservazione che i, fortunatamente rari, casi di pinealoma nell’infanzia, erano accompagnati da pubertà precoce, attirò l’interesse di alcuni ricercatori nei confronti di un possibile ruolo della melatonina, nello sviluppo sessuale e riproduttivo.

Naturalmente nell’uomo la funzione della melatonina sui meccanismi riproduttivi non è così fondamentale come negli animali a riproduzione stagionale.

Tuttavia, a testimonianza della loro importanza, i meccanismi che presiedono alla sintesi e secrezione di melatonina sono salvaguardati, tanto nell’uomo che nell’animale, da numerosi bypass biologici.

Oltre alla citata associazione pinealomi-disturbi dello sviluppo sessuale, esiste un’ulteriore e più recente serie di osservazioni che associa la melatonina alla riproduzione e maturazione sessuale nell’uomo.

Per esempio, i livelli plasmatici notturni di melatonina sono molto elevati nel bambino e decrescono rapidamente durante il periodo puberale fino a raggiungere il livello tipico dell’età adulta, per poi decrescere nella senescenza.

Sono state altresì descritte variazioni di melatonina in connessione con il ciclo mestruale nella donna e, ultimamente, è stata trovata una correlazione tra quantità di melatonina nelle ovaie, e fertilità. Sembra quindi che, anche nella riproduzione umana, la melatonina sia in qualche modo correlata a ruoli importanti.

Da un punto di vista generale, la secrezione circadiana di melatonina può essere considerata tanto nell’uomo come negli animali un oscillatore biologico in grado di sincronizzare il bio-orologio interno che ha sede nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo.

Questa sincronizzazione ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le capacità adattative dell’organismo alle variabili dell’ambiente esterno.

In questo senso e riconsiderando il concetto emerso dalle recenti acquisizioni neuro-endocrino-immunologiche, possiamo considerare gli agenti patogeni infettivi come variabile ambientale, in grado di minacciare l’integrità dell’organismo.

Qualcosa in più

Una cosa interessante è che l’esposizione alla luce blu durante il giorno come avviene tipicamente all’aperto in una bella mattina di sole è altamente benefica perché rinforza la produzione di Mel durante la notte.

In altre parole più viene inibita la produzione di Mel durante il giorno più sarà poi prodotta durante la notte.12

Questo effetto che potrebbe essere paragonato a un’altalena che quanto più in alto sale da un lato tanto più sale anche dall’altro è comune a tutti i ritmi circadiani e dipende da meccanismi complessi che includono l’espressione di geni specifici dell’orologio biologico e l’interazione delle varie sostanze con i loro recettori.

La Mel secreta circola poi nel sangue e agisce sugli organi e sulle cellule che esprimono sulla loro superficie proteine (recettori) in grado di riconoscerne la molecola 13.

L’informazione veicolata dalla Mel attraverso i suoi recettori attiva tutti i meccanismi di adattamento dell’organismo al fondamentale e vitale ritmo giorno-notte per cui si comprende come mai la Mel abbia cosi ‘tanti” effetti fisiologici compreso quello di regolare il sonno.

In pratica si può dire che il nucleo soprachiasmatico, è l’orologio e la Mel l’orologiaio che lo regola.

L’importanza del ritmo circadiano in generale e della corretta produzione di Mel per mantenere uno stato di buona salute è avvalorata chiaramente da molti studi che hanno dimostrato come un alterato ritmo circadiano e/o una carenza di Mel siano associate a gravi malattie come il cancro, a malattie autoimmunitarie come la Sclerosi Multipla e anche alla demenza senile.

Ovvio che soprattutto nel caso delle malattie neoplastiche e dei disordini autoimmunitari, ma anche in parte nella demenza senile, è il sistema immunitario che viene coinvolto in primis e che gioca un ruolo nella patogenesi di queste malattie.

Attenzione però, questo non dimostra automaticamente che la Mel possa curare il cancro e guarire le malattie autoimmuni, è possibile che in molti casi il problema risieda direttamente nell’orologio cioè nel nucleo soprachiasmatico o nelle cellule periferiche stesse.

Inoltre l’assunzione di Mel sotto forma di capsule o compresse non può sostituire il suo ritmo fisiologico in tutti i suoi aspetti.

Anche un solo milligrammo, che è poi la dose per compressa che si trova in commercio, produce un picco di concentrazione ematica che supera di centinaia di volte il picco fisiologico e inoltre, al contrario di quest’ultimo, che copre diverse ore della notte, permane in circolo per un tempo minore perché la Mel viene metabolizzata molto velocemente.

In altre parole l’intervento farmacologico a base di somministrazione orale di Mel è attualmente grossolano e produce a volte effetti indesiderati come per esempio nel sonno la cui struttura viene alterata e non sempre in maniera positiva.

Esistono alcune formulazioni di Mel che pretendono di essere a lento rilascio e queste sarebbero da preferire purché l’assorbimento della sostanza sia effettiva mente ritardato e non solamente propagandato sulla confezione.

Inoltre, un aspetto che nessuno ha mai preso in considerazione è che un trattamento a base di Mel dovrebbe seguire le variazioni stagionali date dal variare del rapporto ore di luce/ ore di buio per mimare efficacemente le condizioni fisiologiche e probabilmente avere una efficacia ottimale.

Da quanto è stato fin qui descritto risulta evidente, direi lapalissiano che per capire la fisiologia dell’organismo e le cause delle varie patologie sia necessario usare la prospettiva mentale (olistica), 14 da me appresa dai pionieri di Davos, e non quella che considera separatamente gli apparati e organi del corpo umano.

Per sopravvivere al mutare delle condizioni ambientali tutti gli organismi hanno dovuto sviluppare meccanismi di adattamento atti cioè a mantenere stabili i parametri vitali, in altre parole, come si dice tecnicamente, per mantenere l’omeostasi dell’organismo. In quest’ottica e considerando solamente i principali meccanismi omeostatici e cioè il metabolismo di base, il sonno e il sistema immunitario vediamo come non sia affatto sorprendente che presentino variazioni in accordo con il ritmo circadiano e che quindi sia logico che una sostanza come la Mel, cioè l’orologiaio che sincronizza l’orologio biologico con l’ambiente, possa influenzarli.

La Mel influenza direttamente la temperatura corporea cioè abbassa il metabolismo basale, regola il sonno e influenza il sistema immunitario.

D’altra parte il sonno e il sistema immune sono strettamente connessi poiché da una parte le citochine prodotte dalle cellule immunitarie influenzano direttamente le fasi del sonno e dall’altra la mancanza di sonno indebolisce le difese immunitarie a tal punto da mettere in pericolo la vita stessa.

Probabilmente l’azione della Mel sul sonno dipende dall’insieme dei suoi effetti sulla temperatura corporea, sulle citochine immuni e sui neuroni del cervello.

L’azione diretta sui neuroni è suggerita dalla capacità della Mel di stimolare la fase REM del sonno quella in cui si sogna.

È infatti noto che un effetto collaterale della Mel sia quello di provocare sogni prolungati e vividissimi in qualche caso anche incubi.

Bisogna però considerare che questi effetti potrebbero essere dovuti alle sostanze prodotte dal metabolismo cerebrale della Mel, sostanze chiamate kinurenine capaci di influenzare l’attività neuronale.

Studi clinici

Pur con tutte le limitazioni e le cautele sopra descritte la Mel possiede diverse potenzialità terapeutiche alcune delle quali sono attualmente in fase di studio e applicazione clinica.

–Cancro

Le molteplici azioni biologiche della melatonina possono essere sfruttate nella prevenzione e terapia contro i tumori.

L’ormone infatti può contrastare molti dei processi che trasformano una cellula normale in una cellula neoplastica, dalla proliferazione incontrollata, alla capacità di formare metastasi e di evadere la risposta immunitaria come pure la resistenza ai farmaci anti-tumorali 15

Tuttavia per ovvi motivi la Melatonina non può essere usata come terapia di prima scelta, invece l’associazione con la chemioterapia o la radioterapia ne potenzia l’azione e contemporaneamente diminuisce la tossicità,16 confermando ampiamente, a livello clinico, ciò che chi scrive dimostrò sperimentalmente 30 anni fa. 17

Gli studi proseguono e recentemente si affacciano nuove prospettive mediante il trattamento con Mel di un particolare tipo di cellule chiamato cellule staminali mesenchimali che hanno la proprietà di invadere i tumori ed inibirne la crescita. 18

–Covid-19

Di grande rilevanza e attualità la Mel può essere di giovamento nel Covid-19 anche grave accelerando la guarigione e diminuendo i casi di trombosi, di setticemia e anche il numero di decessi. 19, 19a

Qui entra chiaramente in gioco la capacità della Mel di equilibrare la risposta immunitaria smorzandone gli eccessi infiammatori e rinforzando l’azione antivirale.

-Setticemia

Nella setticemia neonatale una patologia grave causata da un’infezione batterica che può colpire sia neonati pre-termine sia a termine, la somministrazione di Mel ad alte dosi ha prodotto un significativo miglioramento delle condizioni cliniche e dei parametri sanguigni. 20, 20a

In pazienti adulti con shock settico, una complicanza molto grave della setticemia che provoca gravi danni agli organi interni inibendo l’afflusso di sangue agli stessi, la Mel ha migliorato alcuni parametri sanguigni come del resto hanno fatto altre sostanze anti-ossidanti che sono state usate nello studio, ma non ha prodotto un significativo miglioramento clinico. 21

In un altro studio invece il trattamento con Mel ha migliorato decisamente anche le condizioni cliniche in pazienti con shock settico. 22

I due studi differiscono per la dose di Mel e per il timing di somministrazione orale. Nel primo i pazienti sono stati trattati con dosi di 5 milligrammi (mg) di Mel ma gli autori non specificano l’ora di somministrazione mentre nel secondo la dose era di 50 mg somministrata in forma liquida alle 21.00.

Anche in questo caso è con grande soddisfazione che posso dire che la prima evidenza di un effetto terapeutico della Mel nello shock settico è stata pubblicata, da chi scrive, nel 1996. 23

-Malattia di Alzheimer

I pazienti affetti da questa grave forma di demenza presentano bassi livelli di Mel e gravi disturbi del sonno e dei ritmi circadiani. Per questo motivo la Mel è stata presa in considerazione come strumento terapeutico.

Gli studi eseguiti hanno dimostrato che la Mel è in grado di migliorare il sonno e alcuni parametri cognitivi soprattutto in pazienti affetti da una forma iniziale o lieve della malattia. 24

-Malattie Autoimmuni

Le malattie autoimmuni si hanno quando per vari motivi il sistema immunitario aggredisce tessuti e cellule dell’organismo (self). In questo campo si sta iniziando solo ora a studiare l’effetto della Mel cercando di sfruttare il suo noto effetto riequilibrante della risposta immunitaria.

In uno studio sono stati trattati pazienti affetti da Artrite Reumatoide, una patologia autoimmunitaria sistemica che oltre alle articolazioni può colpire altri organi, senza ottenere significativi miglioramenti. 25

-Viceversa, il trattamento con Mel ha diminuito significativamente la gravità dei sintomi in pazienti affetti dalla malattia di Parkinson che è una malattia neurodegenerativa con componente immunitaria in cui si osserva una perdita selettiva di alcuni neuroni nel cervello, in particolare di quelli che usano come neurotrasmettitore la dopamina e che regolano i movimenti. 26

Entrambi gli studi hanno usato dosaggi simili di Mel (rispettivamente 6 e 5mg al giorno somministrati alla sera) e sono stati condotti in doppio cieco, paragonando cioè l’effetto della Mel a quello di un placebo senza sapere a priori quale paziente fosse stato trattato con l’uno o con l’altro.

-Ci sono poi alcuni studi in pazienti con la Sclerosi Multipla, una malattia invalidante causata da un attacco immunitario alle guaine mieliniche dei nervi che sono necessarie per trasmettere gli impulsi nervosi.

Tutti riportano che il trattamento con Mel causa una riduzione della concentrazione sanguigna di alcune citochine infiammatorie ma nessuno descrive un miglioramento della malattia.

Le dosi e la durata del trattamento sono diversi da studio a studio ma la mia impressione è che in tutti la durata del trattamento sia stata troppo breve.

Come già riportato più volte gli effetti della Mel andrebbero analizzati con una prospettiva multi-stagionale soprattutto in malattie come la Sclerosi Multipla che è caratterizzata da episodi di remissione e ricadute che si ripetono nel tempo.

-Osteoporosi

Le ossa sane sono il risultato dell’attività bilanciata di due tipi di cellule, gli osteoblasti e gli osteoclasti. Come tutti gli organi le ossa vengono infatti continuamente rimodellate attraverso l’azione degli osteoblasti, che le formano, e degli osteoclasti, che le riassorbono.

Quando questo equilibrio viene meno e l’attività degli osteoclasti diventa preponderante su quella degli osteoblasti le ossa si indeboliscono, diventano meno dense e si parla di osteoporosi, una malattia frequente nelle donne dopo la menopausa che può causare gravi fratture.

Gli ormoni femminili, in particolare gli estrogeni, sembrano giocare evidentemente un ruolo protettivo sulle ossa e venendo a mancare in parte con la menopausa facilitano l’insorgere della malattia.

Tuttavia i meccanismi relativi a questa azione ormonale sul rimodellamento delle ossa non sono ancora chiari.

Invece recentemente l’immunità è stata chiamata in causa come un possibile fattore nella osteoporosi. 27

E, guarda caso, in numerosi studi sperimentali la Mel ha dimostrato di essere in grado di inibire la differenziazione degli osteoclasti e stimolare invece quella degli osteoblasti.

Questo effetto della Mel sembra essere diretto ma il possibile coinvolgimento del sistema immunitario nella malattia rende interessanti queste osservazioni anche se ovviamente, più complesse. Si parla quindi di un buon potenziale terapeutico della Mel nell’osteoporosi. 28

–Questa volta non ti chiedo niente, perché hai già detto tutto tu, solo:

Grazie Georges!!!

1 che è dalla parte della coda: l’estremità opposta a quella ove si trova la testa

2 Il parenchima è un tessuto (di derivazione mesenchimale) compatto che compone la massa principale, attiva e funzionale di un agglomerato cellulare, sostenuto dallo stroma (tessuto di sostegno di derivazione connettivale).

3 (Una colorazione argentofila rivela infatti una grande quantità di processi citoplasmatici, un grande nucleo pallido e un nucleolo ben visibile).

4 Le fibre simpatiche originano nel ganglio sopra-cervicale, continuano nel nervo carotideo ed entrano nella parte caudale della pineale come nervi coronarii, per terminare in prossimità dei processi citoplasmatici dei pinealociti negli spazi pericapillari della ghiandola.

5 Le indoleamine sono una classe di composti organici che contengono un anello indolico e un gruppo amminico. Un esempio importante è il triptofano, un amminoacido essenziale, che è un precursore di molte molecole bioattive, inclusi neurotrasmettitori come la serotonina e la melatonina.

6 I peptidi contenuti in tali fibre nervose sono di diverso tipo: dalla ossitocina alla vasopressina, al Vip, alla sostanza P, al neuropeptide Y (NPY).

7 Dispositivo che converte un segnale di data natura (acustica, elettrica, fotica, meccanica, termica, ecc.) in un segnale di natura diversa o anche uguale, ma allora riguardante grandezze diverse.

8 Questo avviene in tutti i vertebrati indipendentemente dal fatto che l’animale appartenga ad una specie ad attività notturna, come i roditori, o diurna, come l’uomo.

9 https://www.chimica-online.it/biologia/mitocondri.htm

10 https://www.chimica-online.it/biologia/eucarioti.htm

11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27326/

12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25526564

13 Questi recettori sono di due tipi (MT1 e MT2) e tramettono il segnale della Mel all’interno delle cellule, né più, né meno di quello che avviene per gli altri ormoni.

14 La scienza olistica è un paradigma interpretativo che concepisce la realtà come il prodotto di una complessa e reciproca interazione fra le sue parti.

15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7987311/

16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8123278/

17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8162592/

18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8123278/

19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8506572/

19 a https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440921001417?via=ihub

20 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28612668/

20 a https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26485549/

21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7698534/

22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8408361/

23 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8815192/

24 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421001974?via=ihub

25 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33674988/

26 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32417629/