Manoscritto Voynich: un mistero ostinato

Il Manoscritto Voynich è l’archetipo dell’enigma ed è tutto italiano, a dispetto del nome. Si tratta di un manoscritto illustrato medievale che, da secoli, sfida linguisti, crittografi e storici, guadagnandosi la reputazione di “libro più misterioso del mondo”. La sua storia è un percorso tortuoso, di passaggi di proprietà avvolti nel mistero, e di un’infinita serie di annunci trionfalistici di decifrazione, puntualmente smentiti o non universalmente accettati, perché restituiscono frasi sensa senso. È quasi diventato un rito: ogni tanto, i media riportano la notizia che l’enigma è stato finalmente svelato, salvo poi vedere il manoscritto riaffermare, con caparbietà, la sua incomprensibilità.

Infatti, a dispetto dell’impiego delle menti più brillanti e delle tecnologie più avanzate, dall’analisi manuale dei crittografi della Seconda Guerra Mondiale agli algoritmi di intelligenza artificiale, il codice resiste. Le teorie si susseguono, alcune fondate su metodologie rigorose, altre decisamente più ardite. Tra le più recenti e promettenti, spicca quella della studiosa italiana Eleonora Matarrese, che ritiene di aver identificato la lingua come un dialetto medio tedesco e nella sua traduzione ha ottenuto frasi di senso compiuto (a differenza delle altre teorie decifratorie).

Ma la persistenza del mistero ha dato adito anche a ipotesi che rasentano la leggenda. C’è chi ha suggerito che il manoscritto sia una comunicazione aliena, un compendio di sapere da una civiltà perduta, o persino un manufatto che sfida le leggi della fisica. Altri lo vedono come un’opera di puro automatismo psichico, senza un significato logico prestabilito, o il frutto di una psicosi. Il suo inesplicabile fascino risiede forse proprio in questa sua capacità di essere uno specchio per le teorie più razionali e per quelle più fantastiche, un vuoto di conoscenza che l’immaginazione umana non smette di provare a riempire. Per ora il Manoscritto Voynich continua a custodire gelosamente i suoi segreti.

La storia

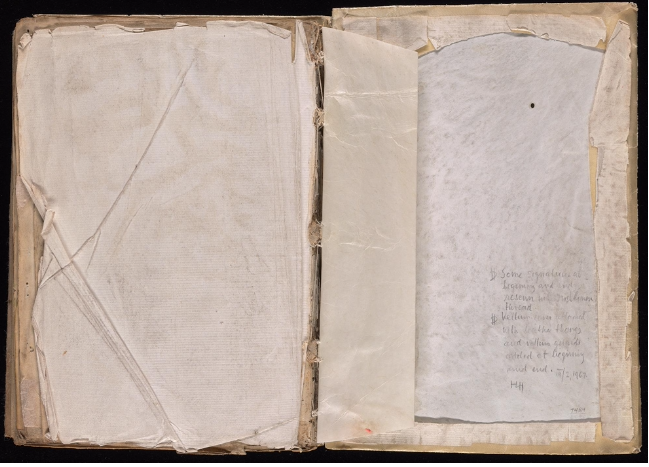

Il manoscritto deve il suo nome a Wilfrid Voynich, un antiquario e mercante di libri rari di origini polacche, naturalizzato britannico. Fu lui ad acquisire il volume nel 1912 da un collegio gesuita di Villa Mondragone, situato nei pressi di Frascati, in Italia. Il contatto con i gesuiti fu facilitato da padre Giuseppe Strickland. L’Ordine gesuita necessitava di fondi per restaurare la villa e decise di vendere una parte della propria collezione di libri antichi, inclusi trenta volumi provenienti dalla biblioteca generale dei Gesuiti e dal Collegio Romano, trasportati a Mondragone per salvarli dagli espropri del Regno d’Italia. Tra questi volumi, nascosto tra gli altri, c’era il misterioso codice.

All’interno del manoscritto, Voynich scoprì una lettera datata 19 agosto 1665 (o 1666), proveniente da Praga e firmata da Jan Marek Marci (1595-1667), rettore dell’Università di Praga e medico reale di Rodolfo II di Boemia. Questa lettera era indirizzata al celebre poligrafo gesuita Athanasius Kircher a Roma, e in essa Marci chiedeva aiuto per la decifrazione del libro. La missiva rivelava anche che il manoscritto era stato ereditato da Marci da un amico, un alchimista di nome Georg Baresch, e che in precedenza era stato acquistato per l’ingente somma di 600 ducati dall’imperatore Rodolfo II d’Asburgo. Quest’ultimo, noto per il suo interesse per l’occulto, era convinto che il manoscritto fosse opera di Ruggero Bacone, un filosofo inglese del XIII secolo.

Per lungo tempo, l’origine del manoscritto fu avvolta nel dubbio, con ipotesi che lo collocavano nel XVI o XVII secolo, spesso come un elaborato falso creato per truffare Rodolfo II, magari da figure come Edward Kelley o John Dee. Tuttavia, nel febbraio 2011, una cruciale datazione al radiocarbonio eseguita su quattro piccoli campioni della pergamena dall’Arizona University ha fornito come data tra il 1404 e il 1438, con una probabilità del 95%. Questo non esclude del tutto che un abile falsario abbia potuto redarre l’opera usando un supporto antico, ma lo rende estremamente improbabile.

Il luogo esatto di compilazione rimane incerto, sebbene alcune illustrazioni, come quelle con i “merli a coda di rondine” sui castelli, suggeriscano un’origine nell’area germanica meridionale o italiana settentrionale.

Dopo la morte di Wilfrid Voynich nel 1930, il manoscritto passò per le mani di diversi proprietari, tra cui il noto commerciante ed esperto di libri antichi Hans P. Kraus. Fu Kraus a donare il volume all’Università di Yale nel 1969.

Oggi, il Manoscritto Voynich è custodito e conservato presso la Biblioteca Beinecke di manoscritti e libri rari dell’Università di Yale, negli Stati Uniti, dove è archiviato con il numero di inventario Ms 408. Una copia digitale del manoscritto è liberamente consultabile online, permettendo a studiosi e curiosi di tutto il mondo di esaminarne le misteriose pagine.

Il Manoscritto Voynich: descrizione

Il Manoscritto Voynich sfida ogni categorizzazione convenzionale, un vero e proprio codice illustrato che ha resistito a secoli di tentativi di decifrazione. La sua composizione e le sue caratteristiche uniche ne fanno un oggetto di studio e fascinazione costante.

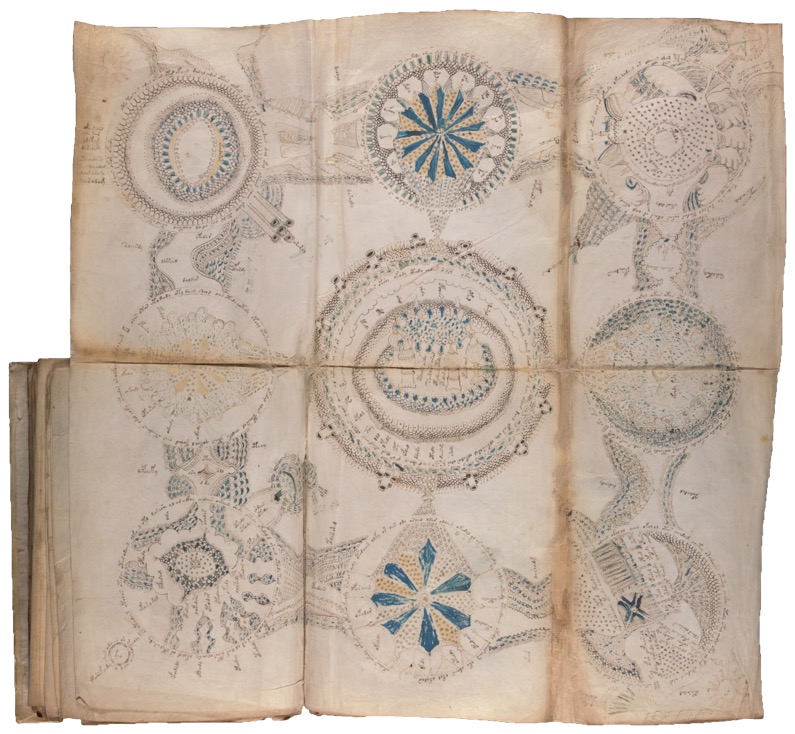

Il manoscritto è un codice scritto su pergamena di vitello, una pratica comune per i testi di pregio dell’epoca. Le sue dimensioni sono piuttosto ridotte, assimilabili a quelle di un tascabile rinascimentale: circa 23,5 cm di altezza, 16,2 cm di larghezza e 5 cm di spessore. Originariamente, si presume che fosse composto da 116 fogli, suddivisi in 20 fascicoli di diversa consistenza. Tuttavia, ad oggi, 14 fogli risultano mancanti (identificati con i numeri 12, da 59 a 64, 74, 91 e 92, 97 e 98, 109 e 110). Diversi fogli sono di dimensioni maggiori rispetto agli altri e sono ripiegati, formando più di due pagine, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla sua struttura. Complessivamente, il manoscritto contiene circa 170.000 caratteri, un volume equivalente a un libro moderno di 80-100 pagine. Le pagine sono rilegate in una copertina vuota, suggerendo l’intenzione di celarne il contenuto criptico.

Il misterioso alfabeto e la lingua sconosciuta

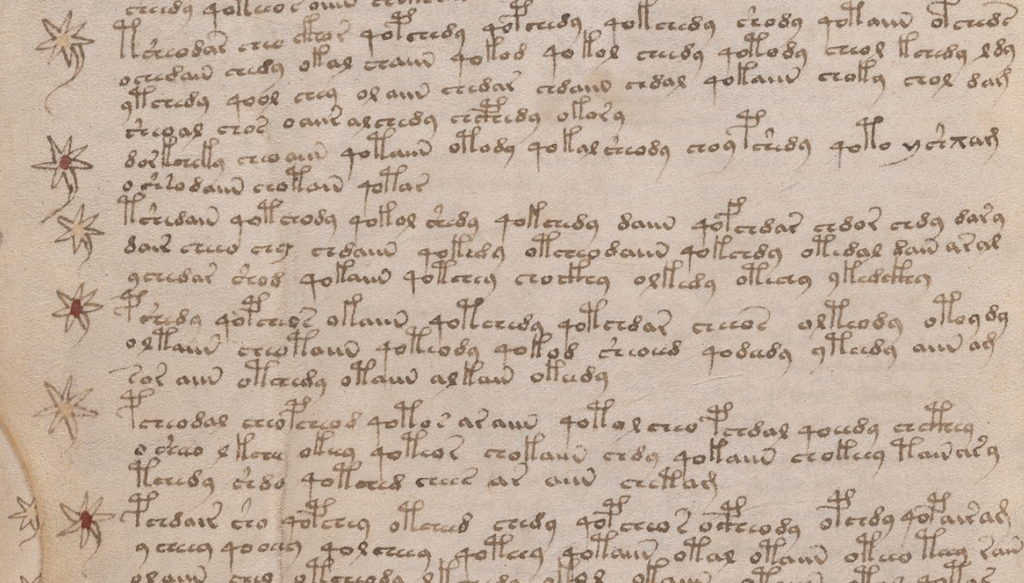

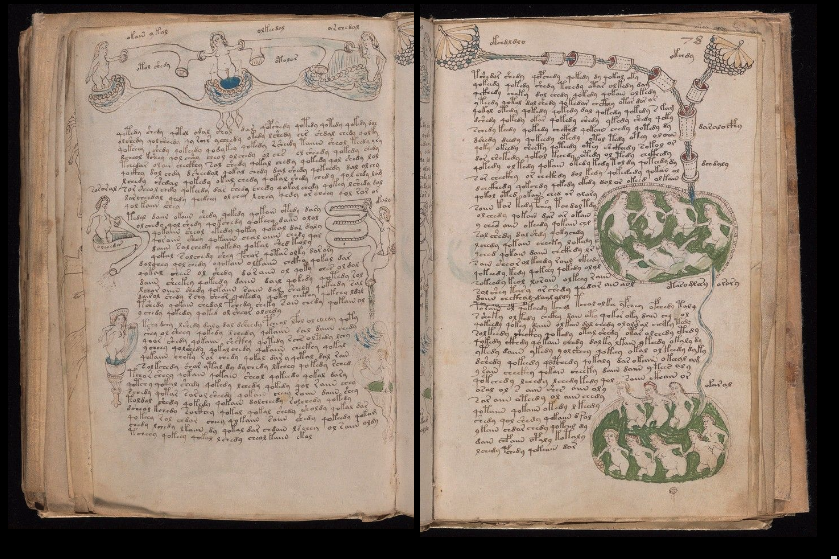

La caratteristica più distintiva e al contempo più enigmatica del Voynich è il suo sistema di scrittura. Il testo è vergato in un alfabeto completamente sconosciuto, composto da un numero variabile di caratteri, tra 19 e 28 probabili “lettere” o “glifi”, che non hanno alcuna corrispondenza con alfabeti conosciuti. La scrittura è in “scriptio continua“, priva di punteggiatura, con parole che si ripetono in sequenze quasi ipnotiche.

Ciò che rende ulteriormente misterioso il testo è l’assenza di cancellature, errori ortografici o esitazioni, elementi che sono invece costanti in qualsiasi manoscritto comune. Questa perfezione ha portato alcuni studiosi a ipotizzare che il manoscritto sia stato redatto da più persone o persino in una lingua artificiale, forse un esperimento filosofico in cui ogni parola è composta da elementi che rimandano a una categorizzazione dell’essere. Sebbene studi statistici abbiano rivelato una struttura linguistica apparentemente coerente – con frequenze di lettere che ricordano l’arabo o il latino – il testo è privo di un significato che possa essere decifrato con gli strumenti della linguistica convenzionale. La sua bassissima entropia e la semplicità lessicale sono state paragonate a quelle di lingue moderne come l’hawaiano, suggerendo un vocabolario limitato e una basilarità linguistica.

Le illustrazioni enigmatiche

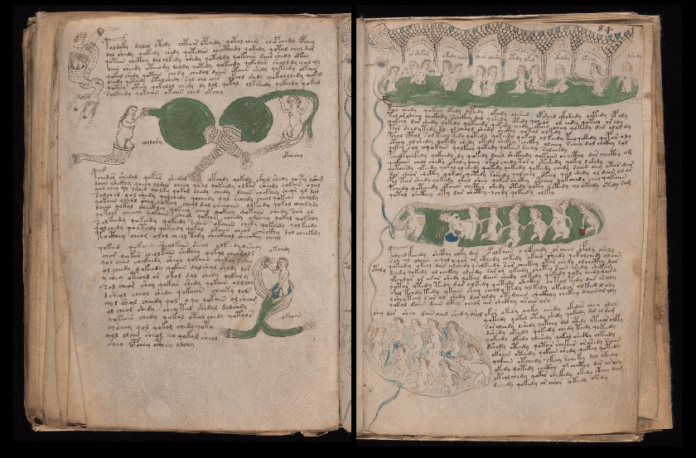

A corredo del testo, una notevole quantità di illustrazioni a colori arricchisce le pagine del manoscritto, offrendo un punto di riferimento per la sua suddivisione in diverse sezioni tematiche:

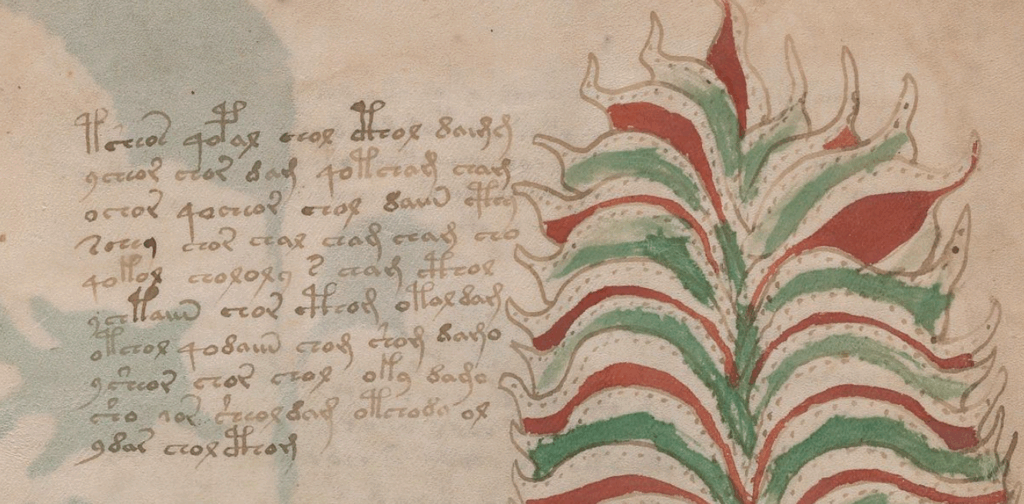

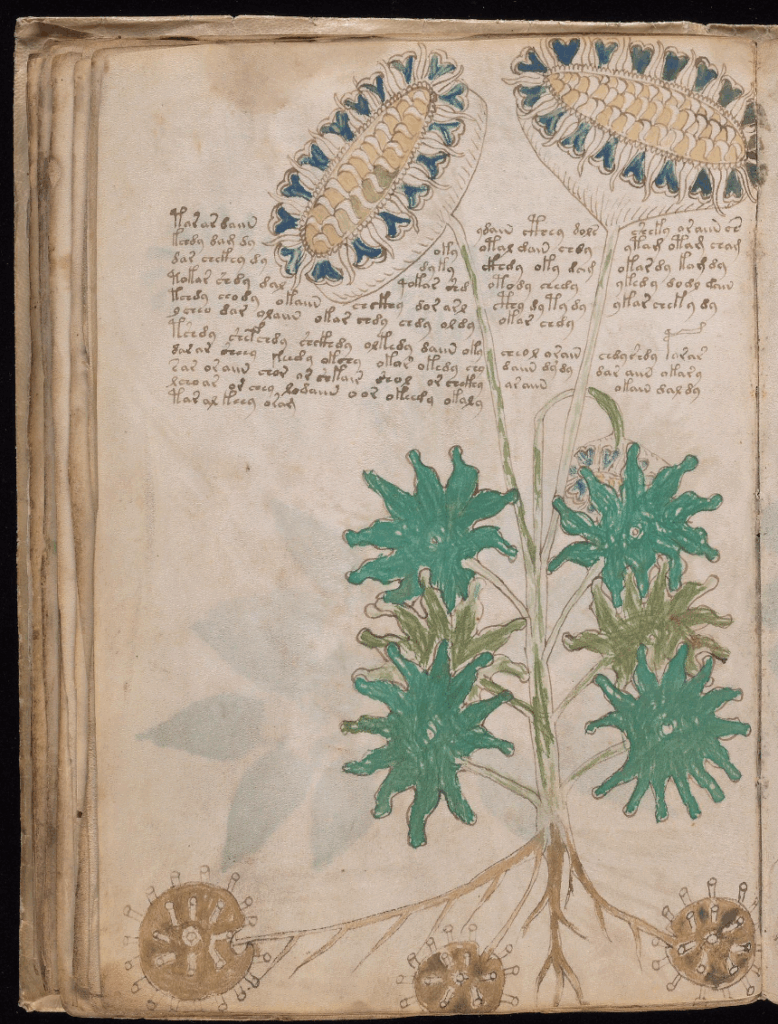

- Sezione Botanica (fogli 1-66):

La parte più estesa e visivamente impattante del manoscritto è la sezione botanica, che occupa i primi 66 fogli. Qui sono presenti 113 disegni di piante, la maggior parte delle quali rimangono sconosciute e non identificabili con alcuna specie vegetale nota. Le raffigurazioni sono spesso fantastiche, con radici serpentine, fiori ibridi e foglie dalle forme insolite, che non corrispondono a nessuna flora terrestre conosciuta.

Alcuni disegni mostrano una vaga somiglianza con piante reali, ma sono realizzati in maniera errata o con dettagli incongruenti, suggerendo che l’autore non fosse un botanico professionista. È come se si fosse basato su descrizioni sommarie o imprecise di piante a lui sconosciute, oppure stesse rappresentando specie immaginarie o allegoriche. Questa peculiarità ha alimentato diverse teorie: che si tratti di piante estinte, di specie provenienti da un altro continente (come il girasole, la cui presunta raffigurazione ha creato controversie sulla datazione prima del radiocarbonio), o addirittura di rappresentazioni simboliche o fantastiche.

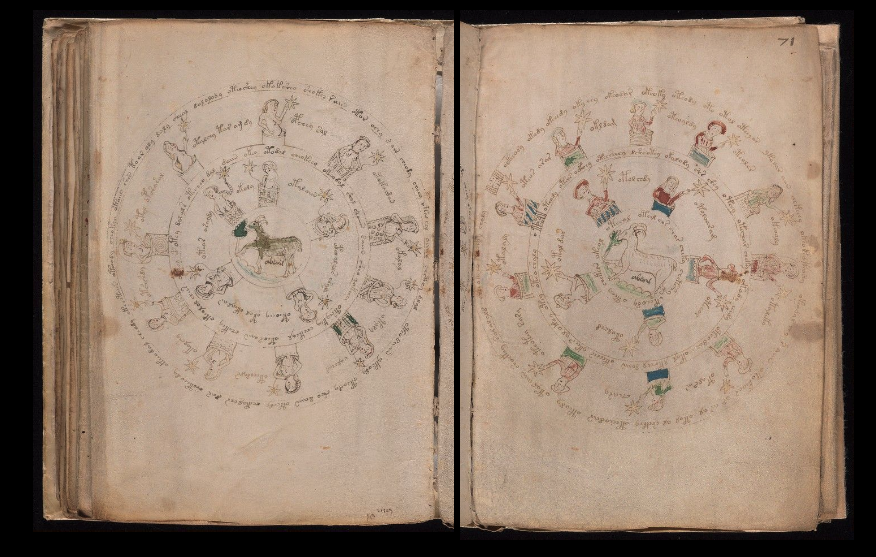

- Sezione Astronomica o Astrologica (fogli 67-73):

Subito dopo la flora misteriosa, il manoscritto si apre alla sezione astronomica o astrologica, che si estende per i fogli 67-73. Questa parte contiene 25 diagrammi che sembrano richiamare stelle, costellazioni ignote e fenomeni celesti inesplorati. Vi si riconoscono anche alcuni segni zodiacali, sebbene spesso rappresentati in modo non convenzionale o accompagnati da figure femminili, come nel caso di donne che emergono da vasche.

La difficoltà principale di questa sezione risiede nell’incapacità di stabilire con certezza di cosa tratti effettivamente. Potrebbe essere un calendario astronomico, una mappa celeste di un’epoca o di una cultura sconosciuta, o un sistema astrologico complesso. La presenza di elementi zodiacali suggerisce un legame con l’astrologia medievale, che era strettamente intrecciata con la medicina e l’agricoltura, indicando magari i periodi propizi per la raccolta di erbe o l’applicazione di terapie.

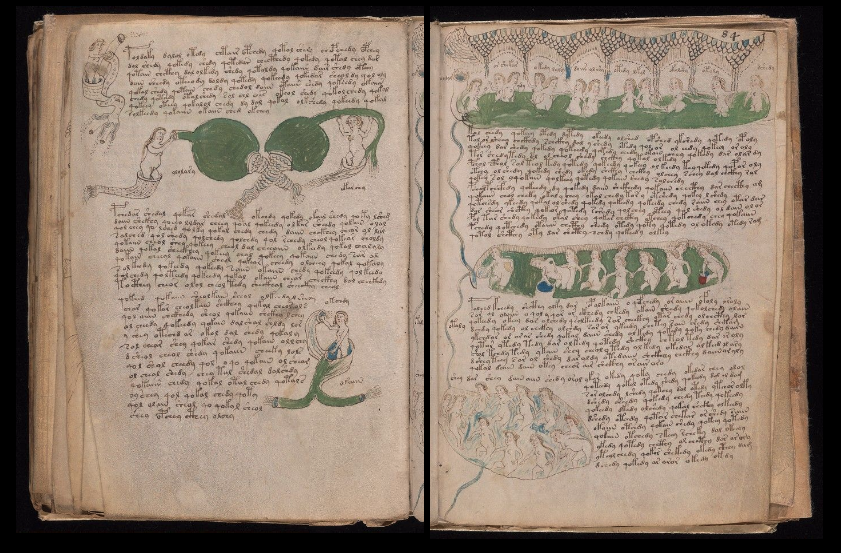

- Sezione Biologica (fogli 75-86):

La sezione biologica (fogli 75-86) è forse la più enigmatica e suggestiva, per via della presenza di numerose figure femminili nude. Queste figure sono spesso immerse fino al ginocchio in strane vasche intercomunicanti contenenti un liquido scuro. Le donne appaiono a volte intrecciate, collegate da tubi o immerse in reti di condotti, evocando rituali misteriosi, processi di purificazione, o forse rappresentazioni allegoriche di sistemi biologici o riproduttivi.

Subito dopo questa sezione, un elemento di particolare interesse è un foglio ripiegato sei volte, che raffigura nove medaglioni circolari. Questi medaglioni contengono immagini che richiamano stelle, figure vagamente simili a cellule, raggiere di petali e fasci di tubi, aggiungendo un ulteriore strato di mistero e complessità. Questa sezione ha alimentato teorie che vanno da pratiche igieniche o termali, a rappresentazioni di processi alchemici o, come suggerito da recenti ipotesi, a contenuti legati alla ginecologia e alla sessualità femminile, nascosti per motivi di censura.

- Sezione Farmacologica (fogli 87-102):

La sezione farmacologica (fogli 87-102) mostra immagini di ampolle e fiale dalla forma analoga a quella dei contenitori presenti nelle antiche farmacie. Qui si trovano anche disegni di piccole piante e radici, presumibilmente erbe medicinali. Questa sezione rafforza l’ipotesi che il manoscritto abbia una funzione legata alla medicina o all’erboristeria, magari come un ricettario o un manuale per la preparazione di rimedi. Le illustrazioni, sebbene stilizzate, sembrano indicare ingredienti o strumenti per la preparazione di composti.

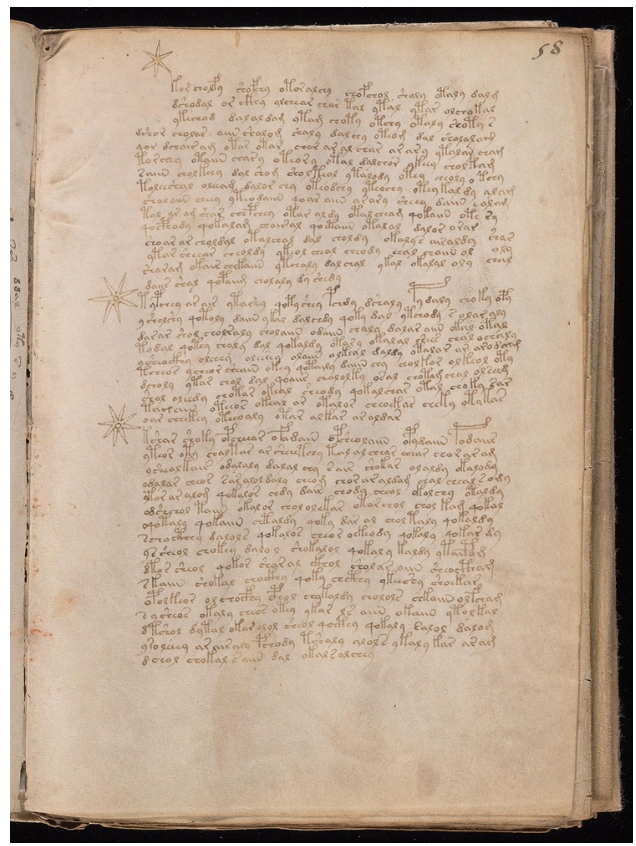

- Sezione “Ricette” o “Indice” (dal foglio 103 alla fine):

L’ultima sezione del manoscritto, che comincia dal foglio 103 e prosegue sino alla fine, è la più testuale. Vi figurano solo stelline a sette punte a sinistra delle righe, e si crede che possa trattarsi di una sorta di indice, un glossario o un ricettario. La sua natura più schematica e ripetitiva suggerisce una funzione di riferimento o di catalogo dei contenuti trattati nelle sezioni precedenti.

Date le illustrazioni di erbe, simbologie legate all’alchimia e riferimenti a fonti termali (molto importanti nella medicina medievale), si suppone che il manoscritto possa essere un almanacco di medicina. La parte astrologica potrebbe indicare il periodo migliore per coltivare le erbe o per somministrare una terapia.

Nonostante l’approfondita analisi delle sue caratteristiche fisiche e grafiche, il significato profondo e il messaggio nascosto del Manoscritto Voynich rimangono un mistero che continua a sfidare la comprensione.

I tentativi di decifrazione

Il mistero del Manoscritto Voynich non risiede solo nella sua lingua sconosciuta e nelle sue illustrazioni enigmatiche, ma anche nella lunga e spesso frustrante storia dei tentativi di decifrazione. Per secoli, alcune delle menti più brillanti nel campo della linguistica, della crittografia e della storia hanno cercato di svelarne i segreti, ma il codice ha resistito ostinatamente a ogni approccio.

Già nel XVII secolo, il manoscritto era oggetto di curiosità e tentativi di comprensione, come dimostra la lettera datata 1665 (o 1666) di Jan Marek Marci, rettore dell’Università di Praga, indirizzata ad Athanasius Kircher, un noto poligrafo gesuita a Roma. In questa missiva, Marci chiedeva esplicitamente aiuto per decifrare il libro, rivelando che anche l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo lo aveva acquistato per un’ingente somma, credendolo opera di Ruggero Bacone, il filosofo e studioso del XIII secolo. Queste prime attestazioni mostrano come il manoscritto fosse già considerato un enigma significativo secoli prima del suo “riscoperta”.

Con il ritrovamento del manoscritto da parte di Wilfrid Voynich nel 1912, la sfida alla decifrazione si intensificò nel XX secolo. Wilfrid Voynich stesso, e in seguito studiosi come William Newbold nel 1921, cercarono di sostenere la paternità di Bacone. Newbold propose che il testo fosse un latino “camuffato” attraverso un elaborato e arbitrario procedimento, arrivando a conclusioni sensazionali, come la presunta conoscenza di nozioni di astrofisica e biologia molecolare nel tardo Medioevo. Tuttavia, le sue teorie furono rapidamente confutate e considerate prive di fondamento metodologico.

Negli anni Quaranta, i crittografi Joseph Martin Feely e Leonell C. Strong tentarono un approccio più strutturato, applicando al documento sistemi di decifratura sostitutiva. Nonostante i loro sforzi, i risultati furono testi privi di qualsiasi significato riconoscibile. La tenacia del manoscritto si rivelò tale da resistere persino alle analisi degli esperti di crittografia della marina statunitense alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questi team, famosi per aver decifrato codici complessi come Enigma (a Bletchley Park), furono messi alla prova con vari vecchi codici cifrati, ma il Voynich rimase l’unico a non essere compreso, dimostrando la sua inaccessibilità ai metodi di decrittazione convenzionali. Persino Umberto Eco, semiologo di fama mondiale, si recò alla Beinecke Library nel 2013 per esaminare l’originale, ma senza giungere a una soluzione.

Un punto di svolta metodologico fu segnato da William F. Friedman, considerato il padre della National Security Agency (NSA). Nel 1945, Friedman costituì a Washington il “First Voynich Manuscript Study Group (FSG)”, adottando un approccio più sistematico e oggettivo. Le sue ricerche rivelarono la cospicua ripetitività del linguaggio nel Voynich e la sua bassissima entropia, una semplicità lessicale insolita, paragonabile a quella di poche lingue moderne come l’hawaiano. Nonostante l’impegno, Friedman non riuscì a ottenere una decifrazione pratica e, pur senza una conclusione definitiva, iniziò a ipotizzare che il linguaggio potesse essere artificiale o addirittura privo di senso.

Questa idea fu ripresa e sviluppata dall’informatico Gordon Rugg nel 2003, che avanzò una delle ipotesi più influenti e dibattute: la “teoria del falso”. Rugg dimostrò come un testo con le peculiari caratteristiche del Voynich – inclusa la sua ripetitività, la sua lunghezza e l’assenza di errori o cancellature – potesse essere generato in modo relativamente semplice, utilizzando un metodo combinatorio come la griglia di Cardano. Questa tecnica, nota nel XVI secolo, avrebbe permesso di produrre rapidamente “rumore casuale” sotto forma di sillabe, creando l’illusione di un linguaggio complesso. La teoria di Rugg fu supportata dal fatto che famosi falsari dell’epoca, come Edward Kelley (collegato a John Dee, un filosofo che era in contatto con Rodolfo II), avrebbero avuto sia la motivazione che gli strumenti per realizzare una truffa di tale portata. Tuttavia, la datazione al radiocarbonio del 2011, che collocò la pergamena tra il 1404 e il 1438 mise seriamente in discussione la teoria di Rugg.

Nuove frontiere

Con l’evoluzione delle tecniche linguistiche e l’avvento dell’informatica, i tentativi di decifrazione hanno esplorato nuove e diverse direzioni:

- John Stojko (1978) propose che la lingua fosse l’ucraino con le vocali rimosse, ma sebbene alcune traduzioni avessero un apparente senso, non c’era una chiara corrispondenza con i disegni.

- Leo Levitov (1987) attribuì il testo agli eretici Catari, pensando di averlo interpretato come un misto di diverse lingue medievali centroeuropee, ma anche in questo caso, le traduzioni avevano poco senso e mancavano di correlazioni con la cultura Catara.

- Stephen Bax (2014), un linguista, ipotizzò che il manoscritto non fosse cifrato, ma scritto in una lingua o dialetto estinto dell’area del Caucaso, Asia centrale o Medio Oriente cristiano, con un proprio alfabeto scomparso. Utilizzando un approccio basato sulle illustrazioni, Bax affermò di aver decodificato provvisoriamente alcune parole, identificando nomi di piante come l’Elleboro e la Centaurea, e la costellazione del Toro. Citò l’alfabeto glagolitico, un antico alfabeto slavo oggi intelligibile, come un esempio di sistema di scrittura scomparso ma decifrato.

- Ricercatori turchi (Ahmet Ardıç, 2018) dichiararono di aver decifrato una parte del manoscritto, partendo dall’ipotesi che fosse una traslitterazione fonetica e una rielaborazione del turco antico, notando schemi strutturali delle parole corrispondenti al turco.

- Fletcher Crowe (2022) ha avanzato l’idea che il documento sia scritto in arabo e sia stato commissionato da Alfonso V d’Aragona.

L’Impiego dell’Intelligenza Artificiale

- Nel 2018, ricercatori dell’Università di Alberta hanno utilizzato algoritmi di IA per analizzare il testo, basandosi sull’ipotesi che potesse essere stato codificato usando gli “alfagrammi” (anagrammi con le lettere riordinate alfabeticamente). I loro modelli suggerirono che la lingua più probabile fosse l’ebraico, dato che l’80% delle parole corrispondeva a un dizionario ebraico. Tuttavia, le traduzioni risultanti erano frammentarie e prive di senso compiuto, come la frase: “Ha fatto raccomandazioni al sacerdote, all’uomo di casa, a me e alla gente”, sollevando dubbi sulla reale comprensione del testo.

Gli anni più recenti hanno visto emergere teorie che, oltre a tentare la decifrazione linguistica, propongono interpretazioni radicalmente nuove sul contenuto e lo scopo del manoscritto:

- La controversa teoria dell’eruzione di Vulcanello

Nel maggio 2019, Gerard Cheshire, studioso dell’Università di Bristol, ha pubblicato una ricerca sulla rivista Romance Studies che ha generato un clamore mediatico sensazionale. Cheshire ha sostenuto di aver decifrato il manoscritto, identificandolo come una sorta di enciclopedia illustrata in un idioma proto-romanzo, una lingua che, a suo dire, sarebbe sopravvissuta in un “isolamento socio-culturale, politico e religioso” a Ischia. Egli ha affermato che il volume conterrebbe ricette erboristiche, terapie mediche, letture di astrologia su amore, mente e riproduzione, e persino il resoconto dettagliato di un’eruzione del cratere di Vulcanello, a nord dell’isola di Vulcano, avvenuta la sera del 4 febbraio 1444. Secondo Cheshire, una mappa ripiegata nel manoscritto (fogli 85v e 86r) rappresenterebbe questo evento, inclusa una straordinaria missione di salvataggio dei sopravvissuti via nave, guidata dalla regina reggente Maria di Castiglia. Ha ipotizzato anche che il codice fosse stato scritto da una anonima suora domenicana a Ischia e dedicato alla regina.

La teoria ha incontrato immediate e diffuse critiche da parte di numerosi linguisti, paleografi, crittografi e storici. Studiosi come Lisa Fagis, direttrice della Medieval Academy of America, hanno evidenziato che l’ipotesi dell’esistenza di una lingua proto-romanza nel XV secolo è “completamente infondata e in contrasto con la paleolinguistica”. Il metodo di Cheshire è stato giudicato circolare, non riproducibile, senza corrispondenza logica tra immagini e testo e non verificato su brani lunghi. In particolare, i vulcanologi Cecilia Ciuccarelli, M. Giovanna Bianchi, Dante Mariotti e Alberto Comastri (2019) hanno smontato l’interpretazione dell’eruzione. Hanno sottolineato come Cheshire non argomenti la datazione al 1444 né l’identificazione di Vulcanello, Lipari e Ischia, e non spieghi la presunta missione di salvataggio. Le sue conclusioni sull’eruzione sarebbero derivate da un’interpretazione arbitraria di singole parole romanze accostate alle immagini. La stessa Università di Bristol ha preso le distanze dalle conclusioni di Cheshire poco dopo la pubblicazione. Una testimonianza più attendibile sull’eruzione del 1444, proveniente dall’umanista siciliano Pietro Ranzano, colloca l’evento il 5 febbraio 1444 prima dell’alba, a Vulcano (non Vulcanello), con una fenomenologia più essenziale.

La teoria di Eleonora Matarrese

Una studiosa italiana, Eleonora Matarrese, specializzata in Filologia Germanica e docente di Fitoalimurgia e Etnobotanica presso il DiSSPA dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha annunciato di aver decifrato il manoscritto dopo quindici anni di ricerche. Secondo la sua teoria, il testo sarebbe scritto in un dialetto medio tedesco ancora oggi parlato a Timau/Tischlbong in Carnia (Provincia di Udine), con probabili influssi sloveni. Matarrese ha individuato il luogo di “pubblicazione” dell’opera, e ha notato come le immagini disegnate appartenessero al mondo germanico. Ha utilizzato come strumenti di riferimento gli incunaboli della Biblioteca Universitaria di Pavia e, in particolare, il volume “Gart der Gesundheit” (1485), uno dei primi erbari stampati. Secondo la sua decifrazione, il libro sarebbe composto da quattro trattati distinti: un erbario, un lunario (un calendario agricolo basato sulle fasi lunari e l’osservazione della natura), un trattato di scienza idraulica e un trattato agronomico. Questa interpretazione colloca il manoscritto in un contesto di conoscenze pratiche e agricole, spiegandone le sezioni in modo coerente con l’iconografia legata al mondo germanico e ai presunti autori, i Cramàrs, antichi mercanti ambulanti della Carnia. La studiosa ha sostenuto di essere riuscita laddove anche avanzati algoritmi di intelligenza artificiale hanno fallito.

La teoria del sesso proibito

- Keagan Brewer e Michelle L. Lewis (2024) hanno proposto un’interpretazione audace, suggerendo che il manoscritto possa contenere informazioni sul sesso e il concepimento. Secondo questa teoria, la sua natura indecifrabile non sarebbe casuale, ma voluta dai suoi molteplici autori per nascondere contenuti considerati sensibili e soggetti a stretta censura nel Medioevo. Hanno citato gli scritti del medico bavarese Johann Hartlieb (XV secolo), che suggeriva l’uso di “lettere segrete” per celare ricette contraccettive o simili, in un contesto in cui la ginecologia e la sessuologia femminile erano argomenti trattati con estrema cautela.

Nonostante l’enorme impegno e la diversità degli approcci, nessuna “decifrazione” del Manoscritto Voynich è stata finora universalmente accettata dalla comunità scientifica. Il codice, con le sue caratteristiche uniche – come le sue 19-28 probabili lettere che non hanno alcun legame con alfabeti conosciuti, la presunta presenza di due alfabeti complementari e la quasi totale assenza di errori – continua a sfidare gli studiosi, mantenendo vivo il suo fascino enigmatico. Il suo vero segreto, e la sua ultima lezione, potrebbe risiedere proprio nella sua inesplicabile persistenza come mistero irrisolto.

Ipotesi generali e teorie

Dato il contenuto e le illustrazioni, la teoria più diffusa è che il Manoscritto Voynich sia un almanacco di medicina o un trattato di erboristeria. Le erbe, l’alchimia e le fonti termali erano infatti aspetti molto importanti della medicina medievale. La parte astrologica potrebbe servire come calendario per indicare il periodo migliore per coltivare le erbe o per fornire una terapia, in linea con le credenze dell’epoca che legavano la salute umana ai cicli celesti.

Tuttavia, le illustrazioni si distinguono considerevolmente da quelle dei volumi di erbologia convenzionali: non solo i disegni del Voynich sono stati realizzati con una qualità inferiore, ma, come già detto, non rappresentano alcuna pianta conosciuta. Questa anomalia continua a essere uno dei maggiori ostacoli alla sua comprensione, suggerendo che il manoscritto possa essere molto più di un semplice erbario, forse un compendio di conoscenze esoteriche, un testo simbolico, o persino un elaborato scherzo.

Qual era lo scopo dell’autore (o degli autori) nel redarre un testo così enigmatico e illustrazioni così particolari? Le ipotesi spaziano da elaborate truffe a complessi trattati scientifici, da messaggi cifrati a testi in lingue perdute.

Per decenni, una delle teorie più persistenti e dibattute è stata quella che il Manoscritto Voynich fosse un elaborato falso. L’informatico Gordon Rugg ha dato nuovo impulso a questa teoria nel 2003, ma la datazione al radiocarbonio del 2011, che ha collocato la pergamena tra il 1404 e il 1438, ha orientato il dibattito su altre ipotesi.

Esperimento concettuale

Un’altra linea di pensiero, supportata anche dai primi crittografi come William F. Friedman, ha suggerito che il Manoscritto Voynich non sia scritto in una lingua naturale, ma piuttosto in un linguaggio artificiale o filosofico. In un tale sistema, ogni parola o sillaba sarebbe composta da elementi che rimandano a una divisione gerarchica dell’essere o a categorie concettuali (come nell’idioma analitico di John Wilkins, del XVII secolo). Questa teoria spiegherebbe la peculiare ripetitività delle sillabe e l’organizzazione apparentemente logica ma incomprensibile del testo.

La bassa entropia del linguaggio e la sua struttura unica, con la mancanza di cancellature o ripensamenti, sono coerenti con l’idea di un sistema di generazione predefinito. Tuttavia, la difficoltà sta nel dare un senso razionale ai prefissi e suffissi osservati, e le prime lingue filosofiche documentate sono posteriori alla datazione del manoscritto, anche se il concetto di base potrebbe essere antecedente.

Testo scientifico

Data la sua suddivisione in sezioni tematiche e le sue illustrazioni, l’interpretazione più diffusa è che il Manoscritto Voynich sia un trattato scientifico o medico, forse un almanacco di medicina, di botanica o un compendio di conoscenze esoteriche.

Erbario/Farmacopea: Le sezioni botanica e farmacologica, con disegni di piante e ampolle, suggeriscono un legame con l’erboristeria e la preparazione di rimedi. Le informazioni astrologiche potrebbero indicare i periodi migliori per la raccolta delle erbe o per le terapie, pratica comune nella medicina medievale. La teoria di Eleonora Matarrese identifica il manoscritto come un erbario, un lunario e un trattato agronomico opera dei “Cramàrs”, mercanti-erboristi medievali.

Ginecologia e Sessualità: Una delle ipotesi più recenti e audaci è quella proposta da Keagan Brewer e Michelle L. Lewis, che suggeriscono che il manoscritto possa contenere informazioni criptate (per sfuggire alla censura medievale) su sesso, concepimento e pratiche contraccettive o comunque mediche legate alla sfera riproduttiva femminile.

Alchimia e Astrologia: La presenza di diagrammi astronomici e di simboli che richiamano corpi celesti suggerisce un legame con l’astrologia medievale, spesso intrecciata con l’alchimia e la medicina. L’interesse di Rodolfo II per l’occulto potrebbe indicare che già allora il manoscritto fosse percepito come un testo di conoscenza arcana.

Testo cifrato

Alcune teorie hanno ipotizzato che il Manoscritto Voynich sia un testo cifrato con uno scopo molto specifico, legato a segreti da proteggere.

Spionaggio Industriale: Una ricerca del National Geographic (2012) ha suggerito che il manoscritto potrebbe essere opera di Antonio Averlino, detto il Filarete, realizzato a scopo di spionaggio industriale a danno della Repubblica di Venezia e a favore dell’Impero Ottomano. Questa teoria lo inquadrerebbe in un contesto di tensioni politiche e commerciali.

Testo Eretico: Leo Levitov (1987) ha attribuito il testo a degli eretici Catari, proponendo che fosse una miscela di diverse lingue medievali centroeuropee, utilizzata per celare dottrine proibite. Tuttavia, questa interpretazione non ha trovato riscontri solidi con la cultura catara.

Lingua sconosciuta o perduta?

Infine, rimane l’ipotesi che il manoscritto sia semplicemente scritto in una lingua vera ma sconosciuta o estinta, con un proprio alfabeto unico. Stephen Bax (2014) ha supportato questa idea, suggerendo che il testo provenga dall’area del Caucaso, Asia centrale o Medio Oriente cristiano, e che la sua lingua e il suo alfabeto siano semplicemente caduti in disuso e non siano mai stati documentati altrove. Anche se ha proposto la decifrazione di poche parole, la complessità di questa ipotesi risiede nell’assenza di altri testi comparabili.

Il Manoscritto Voynich, con la sua ricchezza di misteri e la resistenza a ogni tentativo di decifrazione definitiva, continua a stimolare la ricerca. Ogni teoria, anche se non universalmente accettata, aggiunge un tassello al complesso puzzle di questo straordinario reperto medievale, che potrebbe celare segreti scientifici, filosofici o storici di inestimabile valore.