Il Liber Abaci di Fibonacci, pubblicato nel 1202, segnò una svolta fondamentale nella storia della matematica. Non solo introdusse in Europa il sistema di numerazione indo-arabico, superando l’antiquata numerazione romana, ma gettò anche le basi per una nuova concezione del rischio: non più affidato al caso oppure al destino, ma gestibile attraverso il calcolo.

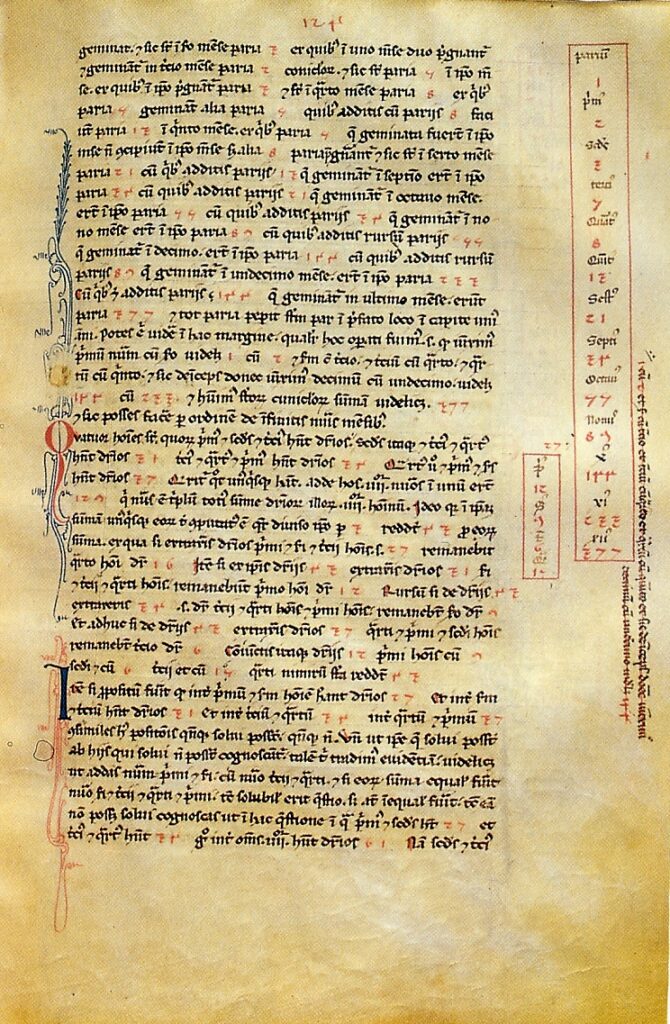

Il passo più celebre del trattato riguarda un esperimento teorico: quanti conigli potrebbero nascere in un anno da una coppia iniziale? Da questo semplice problema, ispirato a un animale simbolo di fertilità (e destinato, secoli dopo, a diventare il logo di una celebre rivista erotica), si sviluppò una branca intera della matematica legata alla crescita esponenziale e alla previsione.

Durante il Rinascimento, matematici italiani come Pacioli e Cardano proseguirono questo filone, sviluppando metodi per analizzare e calcolare i rischi. In Francia, Pascal e Fermat portarono avanti la stessa idea, creando teoremi il cui valore all’epoca era compreso solo da pochi. Tuttavia, fino al XVIII secolo, la comprensione del rischio rimaneva ancorata a discussioni verbali e intuizioni personali. Un esempio emblematico è quello dei Lloyd di Londra: nati in un caffè, dove mercanti e curiosi si scambiavano informazioni su spedizioni e investimenti rischiosi, anticipavano una forma primitiva di assicurazione fondata sul passaparola.

Curiosamente, le discussioni odierne intorno alle future pandemie globali sembrano riportarci a questo modello: meno calcolo, più narrazione. Se la rivoluzione iniziata da Fibonacci portò col tempo a rimpiazzare le conversazioni con formule impersonali – come quelle dietro i derivati e le opzioni finanziarie – oggi assistiamo a un ritorno all’origine: il rischio torna a essere oggetto di opinioni, emozioni, chiacchiere. La pandemia, infatti, ha preceduto e perfino “anticipato” la crisi finanziaria, generando paradossalmente l’illusione di una ripresa accelerata.

Il problema del rischio resta, in fondo, un problema umano. Già nel 1701 Jacob Bernoulli si chiedeva se fosse davvero possibile prevedere, con strumenti puramente razionali, l’esito di una partita o di una decisione umana. Anche John Maynard Keynes, secoli dopo, dubitava che si potessero calcolare probabilità senza affidarsi, almeno in parte, all’intuizione o al giudizio. Rimandava così all’antico concetto greco di Heimarmene, la forza del destino, che si gioca sul tavolo verde delle vite umane.

L’attenzione collettiva, spinta da meccanismi psicologici profondi, tende a concentrarsi più sulla perdita che sul guadagno. La perdita può essere spirituale (perdita di senso o fede), psichica (la morte dei propri cari, la perdita della libertà), materiale (povertà, malattia, fame). Esperimenti sociali e psicologici mostrano che gli esseri umani, quando prendono decisioni rischiose, tendono a pesare molto di più ciò che potrebbero perdere rispetto a ciò che potrebbero guadagnare.

Questa “matematica della paura” è uno strumento potentissimo: serve a ristabilire un senso di impotenza, a ricordare all’uomo la sua fragilità. Una regressione ben orchestrata, che restituisce l’individuo alla sua “natura escrementizia” – come la chiamavano i chierici caldei con il termine skybala – in cui la morte è vista non come fine, ma come una forma più pura di esistenza.

E intanto, accanto a questa riflessione, la vita reale s’impone con forza e ironia: mentre si discuteva di modelli predittivi e di crisi, ai tempi della pandemia i vicini di casa organizzavano un’enorme festa degenerata in un baccanale, urlando in coro “Coronavirus vaffanculo!”.

Una scena che ricorda il celebre banchetto degli appestati nel Nosferatu di Herzog – dove, tra i topi, si consuma l’ultima celebrazione della vita – e, come nel romanzo di Stoker, è un Vampiro-Pipistrello a diffondere la pestilenza.

Quanto più il potere – anche quello cosiddetto “democratico” – si accanisce nella gestione della crisi, tanto più appare chiaro che manca un’alternativa reale a ciò che si sta perdendo. Distrutta la democrazia, cosa rimane da offrire alle masse? Non esiste oggi un movimento forte, capace di guidare le classi popolari, soprattutto in un’epoca in cui la figura stessa dell’operaio, con la digitalizzazione e l’automazione, è quasi scomparsa.

È ingenuo pensare che chi ha goduto del benessere diffuso possa oggi diventare protagonista di una nuova organizzazione di classe. I partiti “borghesi” non riescono più ad attrarre le masse proletarie, che oggi sono dominate dai media e vivono in una realtà separata, quasi ostile. È una guerra tra mondi: la vittoria andrà a chi saprà parlare ai giovani, come esige il nuovo ordine generato dalla guerra batteriologica.

C’è chi ha sempre sognato di divorare lo spazio europeo, ma non poteva farlo apertamente per motivi di “morale autocratica”. Ora, forse, le condizioni sono cambiate. La domanda è: come aiutare il nuovo pensiero a imporsi? Come estirpare i residui ideologici? Come conquistare le masse?

Di Ezio Albrile