Nell’estate del 1831, un evento insolito catturò l’attenzione del mondo intero: per diversi mesi, il Sole diventò di un colore bluastro, con sfumature viola e verdi. Il cielo appariva inoltre denso e nebbioso e spesso era possibile osservare il sole ad occhio nudo. Le testimonianze abbondano da varie parti del mondo. Eccone alcuni esempi.

“Dalle 6 in poi il sole attraversa le dense nebbie presentava un disco con una placida luce bianca turchina; al tramontare lasciò verso ponente una luce rossastra che si prolungò sino a sera avanzata.” (Niccolò Cacciatore, astronomo, Sicilia, 8 agosto 1831). La stessa fonte ha anche riportato l’osservazione di fitte nebbie tra il 23 e il 26 luglio e il 5 e l’8 agosto, nonché bagliori crepuscolari il 4, 6, 8, 12 e 19 agosto e tra il 25 e il 29 agosto, il 17 e il 18 settembre, e il 4 e il 5 ottobre.

Mentre navigava al largo della costa algerina da Orano ad Algeri, l’ingegnere militare francese Antoine Rozet osservò un sole visibile a occhio nudo di un “chiaro blu” (con una macchia solare) attraverso una nebbia “molto notevole” tra le 07:00 e le 07:15 del 3 agosto. Riferì anche che questa nebbia era apparsa a intervalli lungo tutta la costa del Nord Africa tra il 15 luglio e il 15 agosto e che, a Orano, aveva visto un sole a occhio nudo attraverso la nebbia in diverse occasioni per alcuni minuti alla volta. (Rozet, 1833).

Un resoconto da Odessa (Ucraina), riprodotto nel quotidiano tedesco Augsburger Ordinari Postzeitung (1831), riporta l’osservazione di un sole a occhio nudo “quasi violetto” (con una macchia solare) attraverso una nebbia “quasi invisibile” per tutto il pomeriggio del 9 agosto. L’articolo riporta anche l’osservazione di fenomeni crepuscolari insoliti nella prima settimana di agosto (Augsburger Ordinari Postzeitung, 1831).

Un resoconto meteorologico dalla provincia di Ávila (Castiglia e León, Spagna) nel quotidiano spagnolo El Correo (1831) riporta che verso le 17:00 ora locale del 9 agosto, fu osservato che il sole diventava “pallido e bianco come la luna” e che il 10 agosto, il sole continuò a essere pallido, ma con un colore “bluastro” e successivamente “biancastro”. Un resoconto da Madrid (Castiglia e León, Spagna) datato 18 agosto, riprodotto nel quotidiano tedesco Allgemeine Zeitung München (1831a), riporta anche che un’insolita apparizione del sole era stata recentemente osservata per diversi giorni, con un colore che variava tra “blu”, “rosso” e “bianco”.

Un resoconto sul quotidiano italiano Gazzetta di Genova (1831) riporta che a Genova (Liguria, Italia) il sole apparve attraverso un “sottile strato di vapore” come un “globo di cristallo” visibile a occhio nudo (con una macchia solare) alle 17:00 ora locale del 9 agosto, prima di diventare di colore “rosso pallido” e poi “violetto”.

Un registro meteorologico compilato a Canajoharie (Stato di New York, USA) riporta l’osservazione di un sole “violetto pallido” visibile a occhio nudo alle 17:00 ora locale del 4 agosto (Hough, 1855).

Il naturalista catalano Francesc Bolòs registrò 5 o 6 giorni di osservazioni di soli dai colori insoliti e offuscati a Olot (Garrotxa, Catalogna, Spagna): il 9 e 10 agosto, il sole apparve “bianco”, “argenteo”, “scintillante” e “simile alla luna” dal suo sorgere fino alle 08:00 ora locale, quando iniziò a produrre una debole luce solare di un colore “violaceo”, rimanendo in questo stato per il resto della giornata. L’aspetto del sole l’11 e 12 agosto fu molto simile, sebbene sembrasse essere brevemente “rosso” prima di diventare “bianco” e iniziò a splendere prima, alle 07:00 ora locale, e un po’ meno debolmente rispetto ai 2 giorni precedenti. Il 13 agosto, il sole sorse con un colore “blu” (e una macchia solare) e iniziò a brillare con un colore “bluastro” alle 07:00 ora locale, rimanendo così fino alle 17:00 ora locale, quando si offuscò di nuovo tanto che alle 18:30 ora locale appariva “bianco” e “simile alla luna”. Il sole fu più luminoso il 14 agosto e tornò al suo aspetto normale il 15 agosto (Bolòs, 1831). Bolòs riportò anche l’osservazione di un bagliore crepuscolare tra il 9 e il 10 agosto 1831.

Un resoconto da Pittsburgh (Pennsylvania, USA), riprodotto nel New York Evening Post, riporta l’osservazione della luce solare il cui colore “ricordava quello dei fiori di lillà” il 4 agosto. L’articolo riporta anche l’osservazione di insoliti fenomeni crepuscolari a partire dalla prima settimana di agosto (New York Evening Post, 1831).

“Circa alle cinque di sera… Il sole era rotondo e bianco come una luna, vale a dire che era privo di raggi evidenti, e lo si poteva guardare dritto senza che la vista ne fosse in alcun modo offesa. Un’ora dopo, quest’astro era di un deciso blu pallido, sempre privo di irraggiamento, e l’orizzonte del suo tramonto era di un rosso vivo, come si osserva spesso nelle giornate calde. Una sorta di bruma lontana dalla Terra, e di densità diversa, era uniformemente diffusa nelle regioni superiori e velava l’astro del giorno… Durante la giornata, si era notato che gli oggetti illuminati dai raggi non filtrati del sole avevano una tinta bluastra.” (Lettera del naturalista Leon Dufour, Londra e Parigi, 1831)

“Finora abbiamo tutti visto il sole di un colore rosso scuro o ramato; ma chi, fino a sabato, 13 di questo mese, lo aveva mai visto vestito di azzurro cielo e verde pisello? Sabato, e ieri mattina al suo sorgere, era di un verde chiaro ma vivace e, salendo sopra l’orizzonte, è cambiato prima in ceruleo, poi in bianco argenteo e infine in giallo pallido, quando i suoi raggi non hanno più permesso lo sguardo indiscreto della folla. Così anche al suo tramonto, circa alle 5 del pomeriggio, è apparso come un globo d’argento attraverso la fitta foschia che ricopriva il cielo, privo dei suoi raggi, e ha gradualmente assunto il colore ceruleo, dal quale è passato a un verde chiaro. Una macchia nera vicino al centro era visibile a occhio nudo, apparentemente delle dimensioni di una noce, e con un buon cannocchiale, altre due erano chiaramente visibili. Un’ora dopo il tramonto del sole, l’orizzonte a nord-ovest ha mostrato un bagliore di luce rossastra, che assomigliava fortemente al riflesso di un grande fuoco.” (USA, Washington National Intelligencer, 13 e 14 agosto 1831)

Il futuro arcivescovo Vicenzo Tizzani registrò diversi giorni di osservazioni di colori insoliti e offuscati del sole a Roma tra il 9 e il 16 agosto: una fitta nebbia che copriva il cielo 22 ore dopo il tramonto (circa le 17:20) il 9 agosto fece sì che il sole, visibile a occhio nudo, apparisse “velato e simile alla luna”; l’aspetto del sole fu lo stesso il 10 agosto; il 12 agosto, più o meno nello stesso orario, un sole visibile a occhio nudo fu visto attraverso una fitta nebbia assumere vari colori: “turchese”, “cinereo”, “giallastro” e “roseo”; e un sole a occhio nudo “roseo” fu visto al tramonto il 16 agosto. Egli riportò anche l’osservazione di un bagliore crepuscolare il 3, 9, 10 e 12 agosto (Tizzani e Croce, 2015).

Un resoconto del quotidiano in lingua inglese Canton Register (Guangzhou, Cina) riporta l’osservazione di due pareli “qui” il 4 settembre, nonché l’osservazione, “circa una settimana prima” e “per diversi giorni” (cioè, probabilmente tra il 27 e il 29 agosto), di un sole verde pallido sia al sorgere che al tramontare (Canton Register, 1831).

Un registro di eventi storici (Enwan Al-Majed fi Tarekh Najd) nella provincia di Najd, Arabia Saudita, riporta insoliti fenomeni crepuscolari durante la prima e la seconda settimana di agosto 1831 e un bagliore crepuscolare la sera del 23 agosto (Basurah, 2010). Sono anche riportate due osservazioni di un bagliore crepuscolare con data meno precisa: una che durò 3 giorni (tra il 1831 e il 1832) e un’altra che durò alcuni mesi (tra il 1832 e il 1833) (Basurah, 2010).

Un articolo sul Charleston Courier (Carolina del Sud, USA), riprodotto nel Savannah Republican (1831, p. 2), riporta l’osservazione di 5 giorni di soli dai colori insoliti e offuscati: l’11 agosto, il sole fu “pallido” e “debole” per tutta la giornata; il 12 agosto, il sole era lo stesso, ma con l’aggiunta di una “leggera sfumatura bluastra”; il 13 agosto, il sole era identico, sebbene meno pronunciato; il 14 agosto, la luce solare a mezzogiorno era di un colore “nettamente blu” e fioca come durante la recente eclissi (12 febbraio), mentre il sole era di un “verde-blu pallido” e poteva essere osservato a occhio nudo pochi minuti prima delle 18:00 ora locale; e la sera del 15 agosto, il sole non aveva ancora recuperato “il suo solito splendore”. L’articolo riporta anche l’osservazione di un bagliore crepuscolare il 12 agosto 1831 (Savannah Republican, 1831).

Mentre svolgeva un’indagine intorno all’isola di Anegada (Isole Vergini Britanniche), l’esploratore britannico Sir Robert Schomburgk osservò che il cielo coperto era di un colore bluastro scuro “minaccioso” il 12 agosto (Schomburgk, 1848).

Ci sono molti altri documenti storici e testimonianze di avvistamenti di un sole dai colori insoliti – verde, viola o blu – osservato in diverse aree dell’emisfero nord dell’intero pianeta. Fenomeni simili sono noti dopo l’eruzione del vulcano Krakatoa in Indonesia nel 1883, e sono causati dalla dispersione e dall’assorbimento della radiazione solare all’interno di densi aerosol vulcanici.

Alla ricerca del vulcano responsabile del sole blu e non solo…

Per questo motivo gli studiosi, per spiegare il sole blu del 1831, hanno immediatamente sospettato un vulcano. Ma deve essere stata una grande eruzione, perché durante quella stessa estate, in diverse parti del mondo, furono segnalate temperature insolitamente fredde e condizioni meteorologiche avverse.

Il compositore tedesco Felix Mendelssohn, che era in viaggio attraverso le Alpi, ad esempio scrisse: “È freddo come in inverno, c’è già neve spessa sulle colline vicine.”

A seguire vi furono fluttuazioni dei monsoni indiani e africani, perdita di raccolti e grandi carestie, tra cui quella di Guntur del 1832, originata da una prolungata siccità e aggravata dalla pressione coloniale britannica, che comportò il decesso per fame di circa 500.000 persone.

Anche la carestia di Tenpō, che colpì il Giappone tra il 1832 e il 1839, è ricondotta al fallimento dei raccolti di riso, riconducibili al medesimo fenomeno, analogamente all’intensificarsi della diffusione del colera asiatico, nello stesso periodo.

Un’eruzione vulcanica in grado di generare fenomeni ottici e modificare il clima su così vasta scala, senza essere registrata da testimonianze, era un vero e proprio rompicapo. Quale vulcano ne era responsabile? Il mistero è rimasto tale per quasi due secoli, si parlava addirittura del vulcano “fantasma”, in quanto non identificato.

Nel 2021 Christopher Garrison, Christopher Kilburn, David Smart e Stephen Edwards ipotizzarono che il vulcano responsabile del sole blu e degli sconvolgimenti climatici fosse l’isola Ferdinandea (tra Sciacca e Pantelleria), un apparato vulcanico che emerse ed eruttò proprio nel 1831. Anche se quell’eruzione non fu ad alta intensità, secondo gli studiosi poteva aver avuto un alto impatto.

In precedenza si riteneva come candidato il vulcano Babuyan Claro nelle Filippine, ma indagini successive hanno smentito che tale vulcano abbia avuto un’eruzione nel 1831.

La risposta definitiva è arrivata alla fine dl 2024, quando una squadra di ricercatori, guidata dal vulcanologo William Hutchison dell’Università di St Andrews nel Regno Unito ha analizzato la cenere dell’eruzione del 1831 da un campione di ghiaccio della Groenlandia. A quel punto è stato effettuato un ampio lavoro comparativo, individuando la corrispondenza perfetta con campioni provenienti dalla caldera Zavaritskii o Zavarickogo, un apparato vulcanico situato al centro dell’isola di Simušir, nella Grande catena delle Curili in Russia, al largo dell’isola di Hokkaido. Questa piccola striscia di terra praticamente disabitata, situata tra Russia e Giappone, si estende per soli 59 chilometri, ma nasconde un passato vulcanico molto violento. Il vulcano prende il nome da Alexandr Nikolaevič Zavarickij, uno scienziato dell’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica (1884-1952).

L’eruzione del Zavarickij nel 1831 fu una delle più potenti del XIX secolo e si stima abbia riversato in atmosfera oltre 13 milioni di tonnellate metriche di materiale piroclastico vulcanico e solfuri, questi ultimi responsabili dei fenomeni cromatici (il sole blu). Essendo una zona pressoché disabitata, non è poi così strano che sia stata teatro di un grande evento vulcanico senza lasciar traccia in giornali, lettere e studi dell’epoca.

In effetti quel periodo fu caratterizzato da diversi eventi vulcanici esplosivi, fra cui l’eruzione del Tambora in Indonesia (1815) e del Cosegüina in Nicaragua (1835).

L’eruzione del Tambora, la più potente mai verificatasi in epoca storica, disperse enormi quantità di materiale eruttivo in atmosfera e abbassò le temperature in tutto il mondo, al punto che il 1816 è registrato come l’anno senza estate.

Le anomale nevicate di luglio costrinsero Mary Shelley, John Polidori e altri amici scrittori a passare al chiuso le vacanze in Svizzera. Il gruppo si sfidò a scrivere il racconto più spaventoso e ne nacquero Frankenstein di Mary Shelley e Il vampiro di John Polidori.

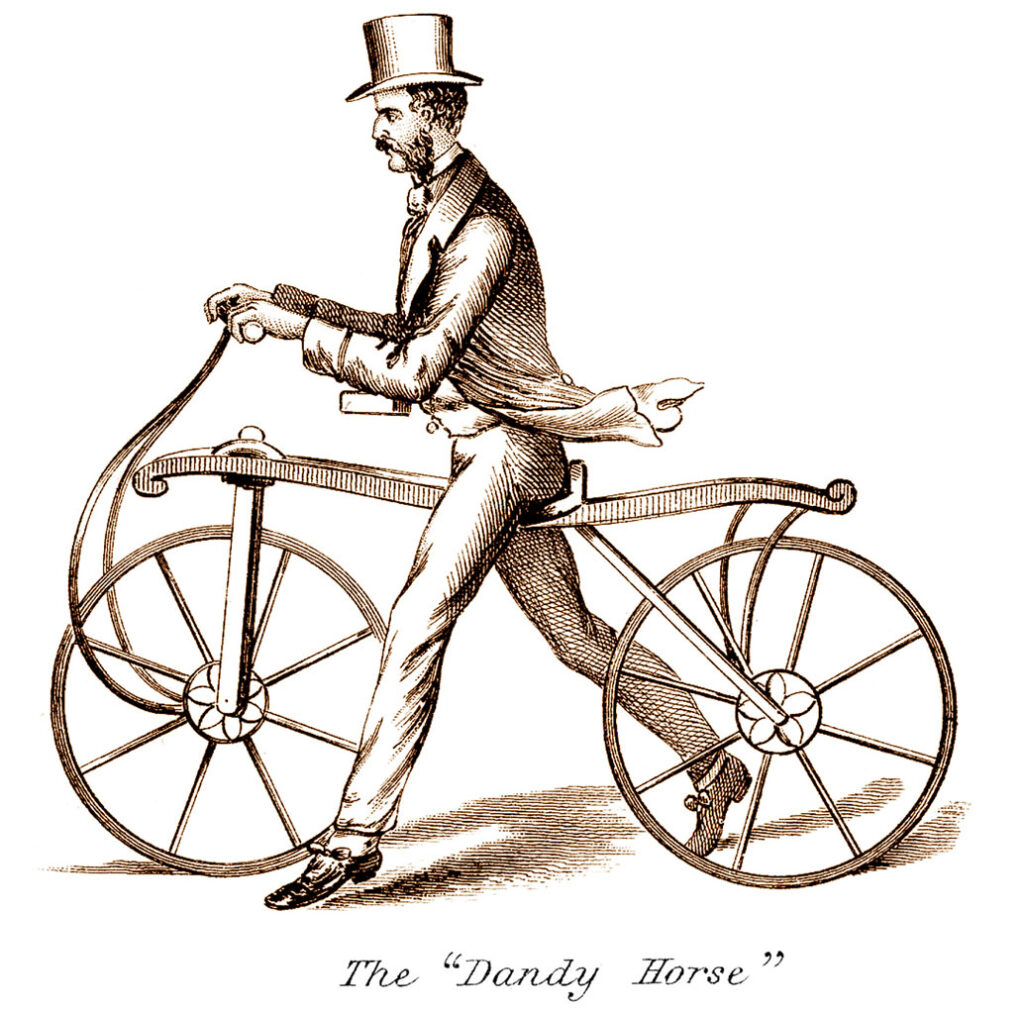

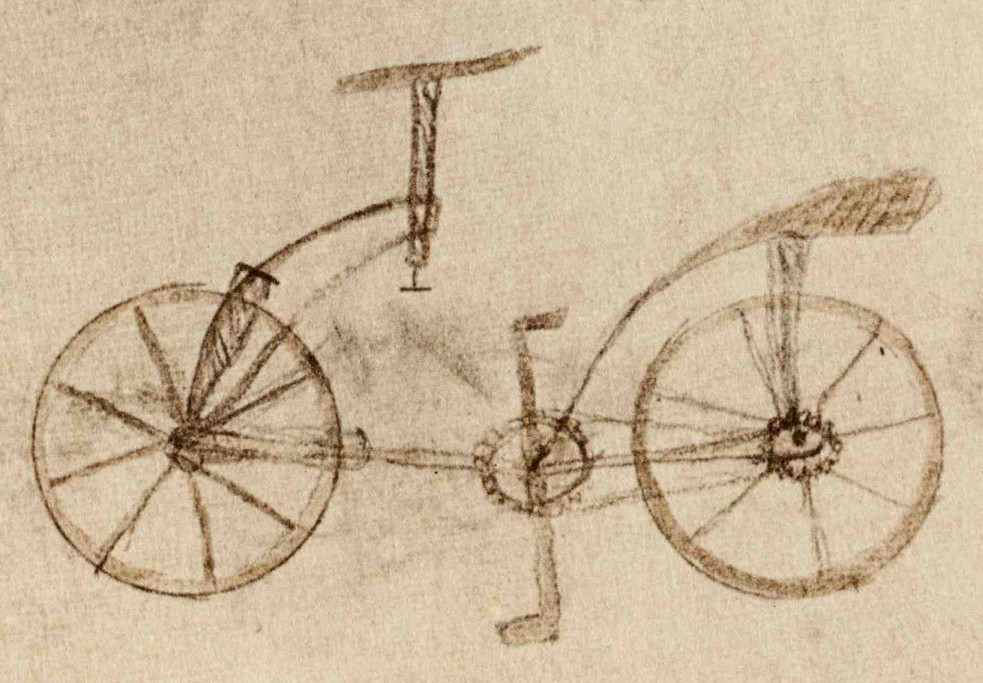

Pare che a questa stessa eruzione del 1815 sia da ascrivere l’invenzione dell’antenata della bicicletta, nata dalla necessità di sostituire gli animali da trasporto, preda del freddo e della fame. Non era il modello “evoluto” progettato da Leonardo da Vinci, ma era sicuramente un primo passo verso il mezzo a due ruote come lo conosciamo oggi.